苏珊·桑塔格(1933年1月16日—2004年12月28日),美国文化评论家、小说家,被认为是近代西方最引人注目、最有争议性的女作家及评论家,当代最著名的知识分子之一。

桑塔格之于我们这个时代

文/刘擎

以“沉痛”之类的字眼与苏珊·桑塔格的名字相并置是不太适宜的,哪怕是用来凭吊她的逝去。她的一生是对生命最为热烈的礼赞。她的高傲、自信与坚定是摄人心魄的,她的博学、睿智和才华是夺目的,而她的激情、诙谐和热忱是感人至深的。

面对令人哀伤的时刻,她的书写或格外沉静或极度义愤,但几乎从不流露伤感与悲痛。对于桑塔格来说,死亡如同疾病,不是“隐喻”而是一个质朴的事实。正如她在第一次被确诊身患癌症之后写到的那样,“每个人生来就持有双重公民身份,在健康的国度与疾病的国度”,而“疾病是生命的夜晚暗面,是更为费力的公民义务”。

桑塔格的辞世是担当了自己最后的生命义务,从容走入永远的夜色。我们追忆她,心存敬意地寻访她走过的路程、寻求她赋予的启示。

早年

1933年1月16日桑塔格在纽约出生,童年在亚利桑那和洛杉矶度过。她的生父是犹太裔的皮货商人,主要在中国经商。在她5岁时,母亲独自从中国返回,告知父亲因患肺病在中国去世。

家境贫困加上母亲酗酒,她很少感受到童年的温暖与欢乐。在桑塔格的回忆中,童年是“一场漫长的徒刑”,而唯一的避难所就是文学书籍。她从3岁开始阅读,8岁时候用所有积攒的零花钱买了一套文学丛书,其中有莎士比亚和雨果的作品。她回忆说,那时她躺在床上看着书架,如同看着自己的50位朋友,而每一本书都是通向一个世界的大门。桑塔格一生寻访各种书店购书,去世前将25000册个人收藏转交给加州大学图书馆。

在她15岁的时候,校长说她的水平已经超过学校的老师,决定提前3年让她毕业,送到加州大学伯克利分校读大学。不久后她转学到芝加哥大学,交往密切的教师中有著名批评家肯尼思·博克和政治哲学家利奥·施特劳斯。

在她大学二年级的时候,一天她走进教室听一个关于卡夫卡的讲座。演讲者是社会学教师菲利普·里夫,他在结束时问了她的名字。10天以后他们结婚了。那一年桑塔格17岁,丈夫年长她11岁。1951年她本科毕业后随同丈夫迁居波士顿,次年生下了儿子戴维。

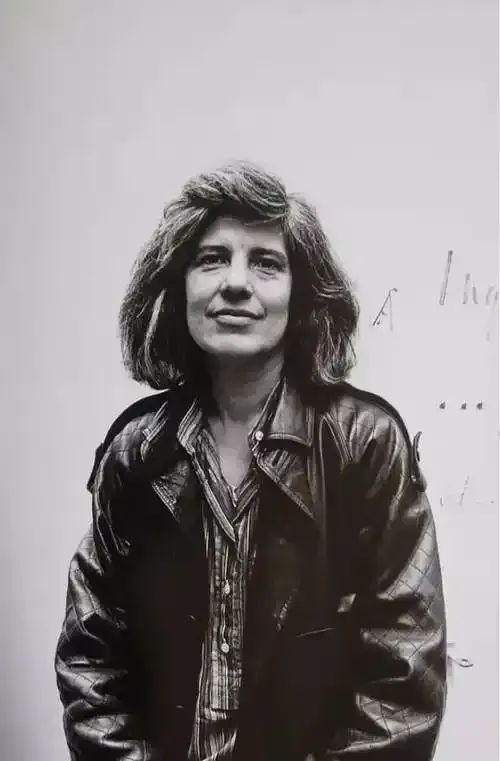

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)

桑塔格在哈佛大学读研究生,其间哲学家马尔库塞曾在他们家住过一年。桑塔格回忆说,那时候她所接触的文化与当代毫无关系,“我的现代性观念是尼采所思考的现代性”。

桑塔格在1954年和1955年分别获得哈佛大学英语和哲学两个硕士学位。然后在宗教哲学家保罗·蒂里希指导下攻读哲学博士,她修完了所有的课程,只差博士论文。1957年获得一笔奖学金到牛津大学学习,但不满于那里的男权主义习气,很快转到巴黎大学。

巴黎的先锋文化艺术圈使她大开眼界。一年以后回到美国,丈夫开车到机场接她,还没等到打开车门,桑塔格就对丈夫提出了离婚。

这是1958年的苏珊·桑塔格,虽然还默默无名,但已经拥有两个硕士学位,领受了10年欧美最优秀的学院文化熏陶,见识了欧洲新锐的艺术探索。作为女人,她已经结婚8年,做了母亲,然后离婚。她经历了这一切,还不满26岁。

此时的抉择成为她人生的一个转折点:放弃了唾手可得的博士学位,抛开了体制化的学术生涯,谢绝了丈夫的赡养费。用她自己是话说,就是执意要在大学世界的安稳生活之外“另起炉灶”。1959年,她带着7岁的儿子、两只箱子和仅有的70美元,移居纽约。在一间狭小的公寓里,开始疯狂写作。她说自己像一名身披新甲的武士,开始了“一场对抗平庸、对抗伦理与美学上的浅薄与冷漠的战斗”。

智性

1960年代,桑塔格在哥伦比亚大学有过短暂教学经历,此后是位一直独立的自由作家。她发表过17部著作,被翻译为32种语言。著作包括小说、诗歌、随笔评论文集、电影和舞台剧本。

这在40多年的写作生涯中,并不算非常高产。许多人惊叹她的天赋才华,但她说自己是一个迟缓的作者,一篇几千字的文章常常需要六到八个月才能完成。30页的文章会有几千页的草稿,因为每一页都要改几十遍。

她一直梦想成为小说家,早期的小说创作并不特别成功,1990年代以后的两部小说《火山情人》和《在美国》较为畅销并获奖。但她对知识界和公众的影响主要来自她的评论与随笔,许多重要篇章最早发表在《党派评论》与《纽约书评》等杂志上。

1964年至1965年之间,桑塔格相继发表了《关于“坎普”的札记》《反对阐释》《论风格》和《一种文化与新感受力》等文章,使她几乎一夜成名,也使她成为争议的焦点。这并不是因为她开创或发现了一种离经叛道的“坎普”文化,而是她将潜伏已久的“高雅文化”与“流行文化”之间的冲突以最为锐利的方式挑明了、激化了。

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)

但还不只如此,桑塔格的独特之处在于她的“双重性”,她既是高雅古典的,又是时尚前卫的,或者说,她是来自精英文化阵营的“叛逆者”。她的文章旁征博引、论题广泛,从康德、尼采和莎士比亚到卢卡奇、卡夫卡、本雅明、艾略特、萨特、加缪、巴特、戈达尔和布勒松,不一而足。涉及领域从哲学、美学、文学、心理学到电影、美术、音乐、舞蹈、摄影和戏剧,几乎无所不包。

以精英式的博学和睿智的写作反叛精英文化的等级观念,使她成为一个醒目的“偶像破坏者”(iconoclast),同时又是先锋文化的新偶像。这种双重身份对于桑塔格自己却并没有多少反讽的意味。因为她所抗拒的正是教条化的等级秩序,正是要打破“高雅与流行”“理智与激情”和“思考与感受”等习惯的疆界,因为这类观念分野是“所有反智主义观点的基础”。

桑塔格的广泛声誉有一半是来自她作为公共知识分子的政治参与。从越战期间的“河内之旅”开始,她一直是美国知识界最为激越的异议之声。她的许多“政治警句”格外富有挑衅性,诸如“美国创立于种族灭绝”,“美国人的生活质量是对人类增长可能性的一种侮辱”以及“白色种族是人类历史的癌症”,等等。

她将“9·11”事件称作是“对一个自称的世界超级强权的攻击,是特定的美国联盟及其行动所遭受的后果”。如此评论引起轩然大波,其中有《新共和》杂志刊登文章问道:拉登、萨达姆和桑塔格的共同之处是什么?答案是:他们都希望美国毁灭。

桑塔格对美国政府一贯的激烈批判,以及她对古巴卡斯特罗革命的同情,使人们很容易给她贴上“左翼”的意识形态标签。但她在政治上和她在美学上的作为一样,依据的不是教条的类别标签而是听凭自己内心的感受与判断。

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)

1982年在纽约抗议波兰政府镇压团结工会的集会上,桑塔格公然批评共产主义,令其左翼盟友大惊失色。她反对美国的全球霸权,但在1993年她几乎是孤独地呼吁,美国和西方国家应该对南斯拉夫的种族冲突进行人道干预,为此她甚至在战火纷飞的萨拉热窝导演荒诞派戏剧《等待戈多》。在过去30年中,她为许多遭到政治迫害的流亡知识分子呐喊,从被霍梅尼通缉的《撒旦诗篇》的作者鲁迪西到苏联与东欧的流亡作家。

以“左”还是“右”的派系尺度来衡量桑塔格的政治倾向常常会陷入迷惑。桑塔格虽然调整过自己的立场,但她总的倾向是清晰一致的:她始终是独立的、批判性的人道主义者,持久地抗议一切全球的、国家的和地区性的霸权以及各种政治、经济和文化上的压迫。

启示

桑塔格在43岁时曾被诊断患有乳腺癌,只有四分之一存活的可能。但经过3年的强度化疗,医生宣布她治愈了。对疾病与生命关系的探索,以及对社会的疾病隐喻观念的批判,产生了她后来的两部优秀作品《疾病作为隐喻》(1978)以及《艾滋病及其隐喻》(1989)。

2004年12月28日,桑塔格在纽约因白血病去世,享年71岁。西方主要媒体纷纷发表讣告和悼念文章,予以各种名号和赞誉:“唯一的明星知识分子”“知识分子英雄”和“最后的知识分子”等等。BBC称她是“美国先锋派的大祭司”。

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)

桑塔格自己愿意接受这些名号吗?她生前曾有一位朋友在传媒中赞誉桑塔格是“美国最聪明的女人”。她却为这样一种形容感到“羞辱”。

“首先,这是如此冒犯和侮辱性的,它如此强烈地预设了你所做的事情不适合它所命名的那种类别,即女人。其次,这是不真的,因为从不存在这样(最聪明)的人。”桑塔格并非无可挑剔。对她的批评与攻击中虽然许多出自偏见与误解,但也不乏正当的质疑。甚至在极端保守派学者的著作(如保罗·霍兰德的《政治朝圣者:寻求美好社会的西方知识分子》以及罗吉·金巴尔的《长征:1960年代的革命如何改变了美国》等)中,也存有值得认真对待的批评。

但桑塔格的文化批评最为重要的意义在于反对陈词滥调,反对教条的概念,反对类别标签式的见解。而这对于我们的时代如此至关重要。1960年代释放出的解放能量如今已经烟消云散,生机勃勃的“坎普”文化最终沦为枯竭的、可怜的流行名词。作为反对现代性教条的“后现代主义”在公共话语中成为一种新的观念教条。保守派失去了尊严,激情派失去了活力,这是何等的讽刺。

桑塔格的审慎早在1964年的文本中已经留下了印记。她在文章中特别提示了“坎普”与流行艺术的区别,甚至在结尾处关照:“只有在某些情况下,才能这么说。”她曾一再表示,她并不是为了简单地鼓吹现代主义。“我所有的作品都是在说,要认真、要充满激情、要觉醒。”

她批评美国传媒对“9·11”事件报道不仅是政治的,也是智识性的,甚至是美学的。她所憎恶的是电视评论员在“童智化”美国公众。“我只是在说,让我们一起哀悼,但别让我们一起愚蠢。”论及知识分子的身份,桑塔格说自己属于一种“过时的物种”,一种“老派的自由民主知识分子”,但却处在一个对自由和知识分子都没有多少热爱的国家。

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)

桑塔格的政治与美学是一种镜像关系,其共同的追求是向着勇敢而持久的批判敞开无限的空间。她说:“在我们生活的文化中,智性的意义在一种极端天真的追求中被否定,或者作为权威与压制的工具而得到辩护。在我看来,唯一值得捍卫的是批判的智性,是辨证的、怀疑的、反单一化的智性。”

她还说一部值得阅读的小说是一种“心灵的教育”,“它扩展你的感觉:对于人性的可能性,对于什么是人的天性的,对于发生在世界上的事情。它是一种灵性的创造者”。

激发心灵的感受力、想象力和创造力,开启智性的敏锐、严谨与深广,她为此矢志不渝。也许这就是她留给世人的精神遗产:如此“激进”又如此传统,但却是格外珍贵的遗产。苏格拉底曾说“我一无所知”。桑塔格说她一生内在的动力就是“知道一切”。不同的表述或许是相似的寓意。

作者简介

刘擎,华东师范大学紫江特聘教授、政治学系博士生导师。原载2005年1月10日《21世纪经济报道》;收入刘擎《2000年以来的西方》(当代世界出版社,2021年)。

平台原创文章均为作者授权微信首发,文章仅代表作者观点,与本平台无关。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号