我的心,只有我的心

文/夏榆,黄永玉

编者按:著名国画大师黄永玉先生于6月13日逝世,享年99岁。黄永玉先生子女黄黑蛮、黄黑妮、李洁琴携孙黄香、黄田今日敬告:我们的父亲黄永玉因病于二O二三年六月十三日三时四十三分离去。我们尊重他的意愿:不举行任何告别、追悼仪式。

黄永玉1924年7月9日(农历)出生在湖南省常德县(今常德市鼎城区),祖籍为湖南省凤凰县城,土家族人。他是中国国家画院院士、中央美术学院教授,曾任中央美术学院版画系主任、中国美术家协会副主席,是现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家。黄老是木刻、绘画、文学皆精通的全能艺术家,曾创作中国生肖邮票开山之作——庚申年猴。黄老先生一路走好!

2007年新岁来临,八十三岁的黄永玉宣布要戒掉画画,开始续写自传体小说《无愁河的浪荡汉子》。其时也是黄永玉的随笔集《比我老的老头》增补再版之时。《比我老的老头》讲述的是十七位文化老人在1957年之后所遭受的精神痛苦。写沈从文的《这些忧郁的碎屑》,写钱钟书的《北向之痛》,写李可染的《大雅宝胡同甲2号安魂祭》,写聂绀弩的《往事和散宜生诗集》,写陆志庠的《不用眼泪哭》,或感伤,或沉郁,或愤怒,或达观,或超脱。黄永玉以炽热、痛楚而悲悯的心为师友画像。黄永玉在《为什么老头儿号啕大哭》的序文中追问道:“为什么人都要在自己亲身受到磨难后才清醒过来呢?如果不受到磨难还有这种清醒的可能吗?”

2007年2月10日下午,晚冬的北京东郊天色铅灰,“万荷堂”园林也是枝叶枯寂,一片萧索。进入“老子居”广阔的厅堂,却是鸟语花香生机盎然。头戴黑呢帽、身穿中式衣褂牛仔裤的黄永玉手持烟斗,斜坐在木椅上接受专访。

“老子居”裡的“老子”

除了睡眠,黄永玉行走坐卧之间都叼著烟斗。

这辈子

吻谁也没有吻你多

每天起码一千次

一种冒火的冷吻。

冷的吻

那时代

唉!情感的贫困

配给温饱

配给笑

配给爱,还要驼背弯腰挂块牌。

这是以“老子”自居的黄永玉写给烟斗的一首诗。

1924年,黄永玉出生于湘西凤凰的一座山城。1937年以前的凤凰人,自由、放荡,将幻想和生活上最现实的部分糅合。湘西那个小小山城不知什么原因,常常令孩子们产生奔赴他乡的献身的幻想,以至黄永玉和表叔沈从文都是在十二三岁时背著小小包袱,顺著小河,穿过洞庭去“翻阅另一本大书”。

受表叔沈从文的影响,黄永玉穿过洞庭去闯荡世界,江西、福建、上海、香港、台湾,辗转飘零;1953年受表叔沈从文的召唤从香港回到大陆,开始他命运多蹇的生之旅途。

黄永玉在他的自述文字中说:“从文表叔许许多多的回忆,都像是用花朵装点过的,充满了友谊的芬芳。他不像我,我永远学不像他。我有时用很大的感情去咒骂,去痛恨一切混蛋。他是非分明,有泾渭,但更多的是容忍,所以他能写那么多小说。我不行,忿怒起来,连稿纸也撕了。扔在地上践踏也不解气。但我们都是故乡水土养大的子弟。”

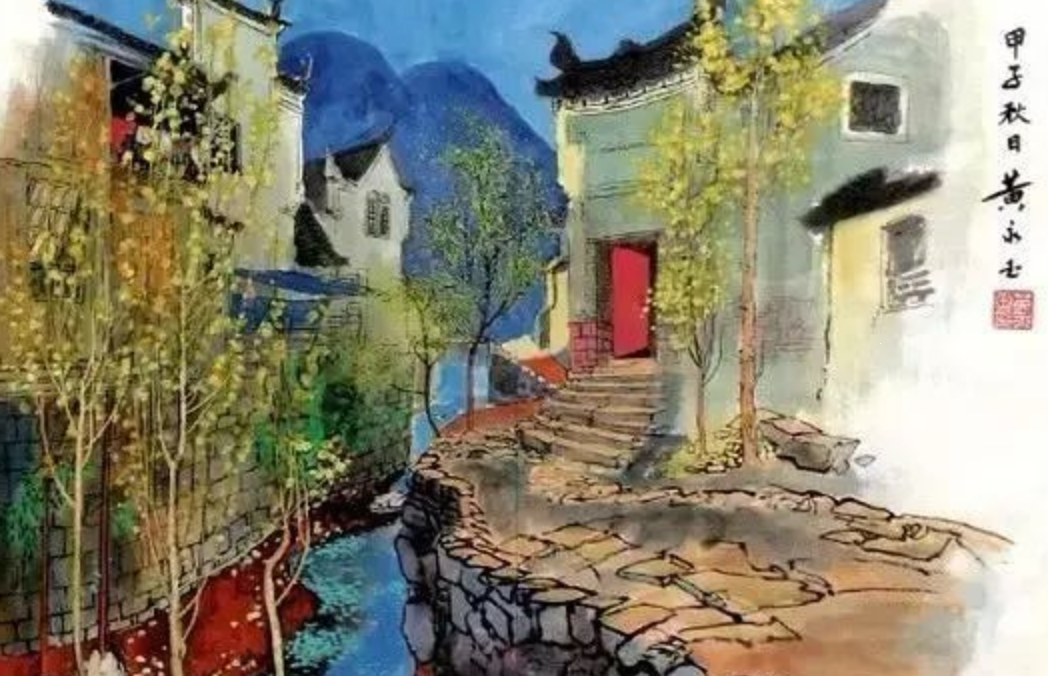

黄永玉画作,来自网络

[黄永玉口述 ]

现在我多半时间住在 “万荷堂”。

早上七点钟起床,漱洗完,吃早点。随便吃一点。吃完早点看看电视,上厕所,然后工作——画画。十二点吃午饭,吃了饭再画画,十八点钟吃晚饭。晚上看看电视,看看影碟,睡觉之前看看书。就是这样。时间过得很快。

偶尔会有好朋友来,以前是丁聪、王世襄、黄苗子、张仃这些老友,现在老朋友也都老了,出门不便。要有朋友来就是在下午,有时候放下工作,有时候不放下。晚上大家一起吃吃饭,聊聊天,朋友们回去。很少出去玩,出去玩可惜了。不要说在中国,到国外去我也很少玩,大部分是画画,写东西。

我不是一个喜欢应酬的人。八十多岁了,一天到晚还那么活跃,怎么可能呢?有这个时间空间,也没有这个精力。还不如利用时间,多做点事情,写写东西。写东西总是受画画的干扰,要把画画的时间尽量安排好,保证写作的时间。我不是一个懒惰的人,不喜欢应酬,即使能躲过开会和应酬,也还是没有时间写作,总有什么事情打扰。不过马上要写《无愁河的浪荡汉子》了,再不写来不及了。

《无愁河的浪荡汉子》不是自传,就是把自己经历过的事情串联起来写。“无愁河”,就是没有忧愁的河流。因为我们家乡的上游有一条无伤河,我把它改成无愁河。借用这个名称写我从童年到今天,我经历到的、看到的、体验到的,不是历史,没有编年。

写历史不是我的任务。我的经历恐怕别人也没有过,从小到处跑,一直到解放后回到内地,近一个世纪经历了那么多事情,认识了那么多人,有那么多感悟和体验,这些别的人很难碰到,要不写出来就可惜了。

现在不画画了也可以,要是这些故事不写出来,就可惜了。第一部分写到四岁就写了二十万字,就这样往下写,写到八十岁。没有提纲,就是信笔往下写。

现在画画对什么题材感兴趣?每个画家都有对题材的专注点、擅长点。我这个人没有受过专业训练,有很多的局限性,但是也有好处,好处就是不受任何约束。想到什么画什么,生活裡头,书本裡头,见闻裡头,看到、听到的都会画。我画画之外,也做雕塑,搞木刻,也写东西,就是这样。这不是一个专业人的做法,专业的人就不一样了,搞研究的,一辈子做研究;写小说作诗的,一辈子写小说作诗。就像铁匠就打铁,银匠就打银子。我这个是修补破铜烂铁、挑著个担子满街串的人。

我主要的收入就是卖画,收入维持生活够了。卖画主要在香港和国外,像意大利、英国、美国、日本、东南亚一带。买画的人不一定都是专业的人,各种各样的人,也很难说你买我的画,我要调查你的出身什么的,谁要买画就买。我的画也不是纯粹的中国画,纯粹的中国画也就是中国的文言文,人家还不一定看得懂,太前卫了也不行,我的画可能对他们的胃口。在国外也不敢说有什么影响力,人家愿意买画就是。画能卖到多少钱?这个问题人们一般不会说。维持生活没问题了。

我从来没有跟什么拍卖行发生什么关系。有过一次,就是前年,荣宝斋拍卖过一次我的画,拍卖完了,结果那个买画的人让抓起来了,据说是一个黑社会的,后来又把画还回来了。我的画还被偷过,也被追回来。

艺术家跟画廊、市场的联系,是艺术生产的惯例。以前就是这样,从印象派,到十九世纪、二十世纪,都有画家的经纪代理。我用不著代理,别人买的画,都是辗转找来的,包括仿作我的画,也是在个人之间卖来卖去的。我没有经纪公司,没有代理。不少画家有经纪公司吹吹捧捧,我不太好意思做这种事情,也可能没有这个本事。

不是有意标榜,一是没有时间,再就是能维持生活就可以了,用不着弄很多的钱。好好的做点别的事情,读读书,写写东西,跟好朋友聊聊天,可以了。挺好的。

现在已经不像过去的年代,过去的年代动弹不得,你连画画的权利都没有。

斯巴达式的精神磨难

黄永玉被很多朋友看作是“纯真的人”——在严酷的时代保持了纯真品格的人。

黄永玉自己则说:“我是个受尽斯巴达式精神折磨和锻炼的人。并非纯真,只是经得起打熬而已。剖开胸膛,创伤无数。”

1953年,黄永玉和妻子梅溪、儿子黑蛮一起从香港回北京,时年黄永玉二十九岁,儿子七个月。促使黄永玉回北京参加工作的除了自己的意愿,还有就是表叔沈从文。

黄永玉从北京老火车站坐著马车到沈从文在北新桥的大头条寓所,那是座宽敞的四合院。但北新桥的生活其实从物质到精神都是慌乱的。其时沈从文在历史博物馆工作,每日上千种文物过手,每日用毛笔写数百标签说明。

1954年、1955年日子松动得多,对沈从文和黄永玉来说都不算难过。真正使他们受到考验的是1957年之后的岁月。

“‘反右’了。‘反右’这个东西,我初以为是对付青面獠牙的某种人物,没料到罩住我许多熟人、我心目中的老师和长者、好友、学生。我只敢在心裡伤痛和惋惜。在我有限的生活认识中颤抖。”黄永玉说。

“不停地‘改过’,不停地‘学习’,不停的‘检讨’和‘认罪’,虚掷掉几代文化精英们的生涯,挑起他们相互的怀疑、窥探、残杀、咬嚼,把仇恨当饭吃的情绪。”

“男儿脸刻黄金印,一笑身轻白虎堂”,咏林冲的两句诗成了黄永玉在那段时期全部生活的悲欢写照。

黄永玉画作,来自网络

[黄永玉口述 ]

“文革”前我的住处是一间大房和一个小套间。房子不算好,也算满足。跟我一起住的,很多是我尊敬和景仰的长者。

1967年,中央美院从党委书记、副书记、党委委员,到教授、副教授、讲师和想象得出来的一些人,再加上一两个贪污犯,都成了“牛鬼蛇神”。美术学院版画系长长的胡同两头一堵,装上木闸子,就成了天生的一所监狱。美术学院加上美术家协会托管的“牛鬼蛇神”总数加起来刚好是梁山水浒好汉的一百单八。日子很不好过,劳累、痛苦、羞辱、恐惧,牵肠挂肚地思念家人和朋友。

家被查抄,所有的文物所有的东西都被拿走,唱片、字画、书装了六车。批斗会上,被人用鞭子抽得背上的血往衣服上揭不下来。

在“牛棚”,每天一人轮流值班到大厨房为大家打饭。“牛鬼蛇神”不准吃好菜,米饭馒头倒是一样。馒头每个二两,吃三两的就是一个半。那半个馒头由值班的负责,将一个二两的馒头掰成两半。这件事,李可染一直做不来,发抖的手总是将两半馒头弄得一大一小,而且悬殊到当时觉得可怕现在觉得荒唐的程度,李可染先生为这个经常被看管的人训斥。

李可染先生从来没有经历过那么大的动荡,那么凶恶的迫害。一大家人等着他料理照顾。我的一个学生,一个形象长得像粒臭花生的年轻人,极为凶恶残暴。就是这一类中山狼使没经过恐惧和欺诈的李可染先生丧魂落魄。他已经高血压好多年了,命令他站起来说什么的时候,连手臂、嘴皮都在颤抖。

李苦禅先生当得起是一个好汉,他的工作是清扫垃圾。他有练功的底子,什么侮辱也压不倒他。什么担子他也挑得起。七十岁的老人,一举手,几百斤的垃圾一下子倒进了垃圾坑,就跟没事一样。

动乱初期,我是真诚地认了罪的。喜欢“封、资、修”文学、音乐,喜欢打猎,还有许多来往频繁的右派朋友。但是慢慢地我就不老实了,我最不老实之处就是善于“木然”,没有反应,没有表情。我想老子就是不让你看到内心活动。那时我有恃无恐,压人的几座大山,历史、作风、家庭出身在我身上已经没有影响。

1971年,我从下放的农村调回,参与北京饭店的《长江万里图》大型壁画的创作。创作组成员有画家吴冠中、袁运甫、祝大年。四人赴长江两岸写生尚未结束,北京开始了批黑画运动,我们应召返京,壁画创作组解体。没想到我的作品又被列为“黑画展”第一名,受到批判。刚刚粉碎“四人帮”的时候,有一次在钓鱼台吃饭,廖承志同志问过我怎么跟“四人帮”斗争的?

我说我怎么敢跟他们斗争呢,最好是他们没有想到我,没有想到我就很好了,我哪里敢跟他斗争?当时因为“猫头鹰”事件、“黑画”事件,我受到伤害,好像受到伤害是一件值得吹牛的事情。我只能说幸好江青没有对我好,要是她喜欢我,我怕控制不住会做多少坏事啊?我跟廖承志同志说,我是这样看的,我顶多没有求饶。廖承志说不求饶也是一种斗争!生活就是这样,在太平年月人性都难以琢磨,何况社会动荡时候,更难预料。

怎么看过去的生活?世界的历史不是从今天开始的,人类有几千年前的痛苦,只不过没有记录。惶恐、折磨,有时候就是人的常态。生活是一个很完整的过程,充满伤痕的生活也是一个完整的生活,人生就是这样,每一个人都是这样。我们不一样的地方,就是我们不只有新社会的经历,还有旧时代的体验。现在看当年人性的扭曲,也是应该谅解的。能怎么样?人不愿意宽恕罪恶,不宽恕的最好办法就是别忘记,但是你可以谅解。在法国的时候,我去过巴黎圣母院,在圣母院的附近有一个纪念馆,那是纪念在第二次世界大战中死难者的。法国诗人阿拉贡的诗句就刻在纪念馆正门上,他说:可以原谅,不能忘记。

还能有什么更好的解脱办法吗?没有。仇恨没有用,报复也没有用,对犯下罪行的人,你就是鞭尸也解救不了你所遭遇的磨难给你身心带来的创伤。你还是要面对生活。在外国有一个格言说:“别去记仇,记仇影响你对生活的判断。”这是对的。我们经常说新社会旧社会,把它分得那么清楚,实际上那个新的里面,有好多旧的东西,那些旧的让我们害怕的东西,换一个面貌再来,就像中国的封建思想,几千年来总是变换面貌出现。所以有人群围攻妓女拿石头砸妓女的时候,耶稣说:如果你们自己不犯奸淫你们就可以打她,结果再没有人敢打。就是这样,面对历史,每个人都有自己的责任。

人从历史的角度想问题就能看开一点。在最困难的时候,为什么我不感觉忧愁,就是在任何一个情况下,我都能排解困难。我也曾哭过一次,忍不住地热泪滂沱,头埋在被子裡,那是读到巴尔蒙特诗句的时候,他写道:“为了太阳,我才来到这世界。”读到这句诗的时候我哭得像小孩子。

本文为《夏榆文化访谈录》节选,有删节,经作者授权发出。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号