编者按:空间新书栏目推介最新上市好书,本期推荐熊培云《慈悲与玫瑰》。我们仰望星空,星空也在仰望我们!继《自由在高处》之后,文津奖得主熊培云审视社会、回归内心,探讨无意义的生命与有意义的人生。

编者按:空间新书栏目推介最新上市好书,本期推荐熊培云《慈悲与玫瑰》。我们仰望星空,星空也在仰望我们!继《自由在高处》之后,文津奖得主熊培云审视社会、回归内心,探讨无意义的生命与有意义的人生。

《慈悲与玫瑰》

序言:无意义的生命与有意义的人生

文/熊培云

《慈悲与玫瑰》出版已有几年了,如今世界已经变得面目全非。虽然侥幸逃出了疫情的洗劫,接下来几处局部战争没有任何停歇的迹象。当冤冤相报的齿轮开始转动,像从前一样,母亲生下孩子,孩子变成士兵,士兵源源不断地被送往前线。

而互联网上的留言区,有“俄罗斯必胜”的地方必有“乌克兰必胜”;有“伟大的巴勒斯坦”的地方必有“伟大的以色列”。

历史再次进入垃圾时间。背后的真相是,没有哪个国家是强大或者伟大的,只要人们还在互相杀戮,这就是全人类的悲剧。而普通人能做的,只能做“垃圾时间里的海鸥”,不时飞起、落下、停留,既为了活着,客观上也做了海港的清洁工。

很多年以前,偶然在叔本华的书里读到这样一则故事,说的是波斯国王薛西斯有一次看见他一望无涯的军队,不禁号啕大哭起来,因为他想到一百年之后,所有这些人没有一个还会活着。

由此叔本华生出的忧伤是,“看见书市上厚厚的图书目录, 想到十年之后,所有这些书没有一本还会活着,谁又不想大哭一场呢?”

面对大面积的无可挽回,无论是国王还是哲学家,都变成了不切实际却又直指本质的诗人。如杨·阿伦茨感叹的,生活多美好,每天都美好,但有一根绳子套着你的脖子。

无论如何不舍,可以肯定的是,我们曾经看过或写过的书, 以及见过的或已离散的人都会在未来某一刻从这世上永久消逝。

也因为这种不可抗拒的宿命,难免让人觉得生命是虚无的, 没有意义的。当然如果客观点也可以说,这种无意义正是艺术与哲学的起源,而艺术与哲学的使命就在寻找意义。

许多人都注意到了,仅从生命本身而言它并没有多大意义。或许“天地不仁”正是基于这种客观存在的“生命无意义”。对于大自然来说,一个人的死去和一棵树的枯萎、一块巨石的破碎并无本质区别。无非是物质从A 状态走向B 状态、C 状态…… 如此循环往复而已。

为什么说我们必须全力以赴,同时又不抱持任何希望?因为每个人最终都会离开这个世界,所以一个人即便家财万贯、良田万顷抑或权倾天下,也没有什么值得骄傲的。人的生命又是何其短暂与倏忽。看到生命之去时同来时一样都是两手空空, 所以佛经里说一切如梦幻泡影。

存在主义哲学也一遍遍地指出这个世界的荒诞,并得出了“存在先于本质”的宏伟结论。当我们来到世上,既没方向也没有使命,用萨特的话来说生命只是一团团偶然形成的“无用的热情”。除了可能的选择,我们甚至不拥有一粒沙子。宇宙又如何?就像我在一首诗里写到的,虽然宇宙浩瀚无垠,可是宇宙也不拥有自身。前面提到的国王薛西斯,如果他知道宇宙将来也会死于热寂,就会明白自己的那点忧伤算不了什么。

然而生命无意义并非人生无意义。母亲孕育了我们,所能给予我们的是肉体上的生命。具体有怎样的人生却得由我们自己不断地决定或者选择。我们穷尽自己所有的热情与痛苦,无非是将那个想象中的自己生下来。

简单说,母亲诞下我们的身体,我们诞下自己的一生。至于人生有没有意义,首先在于我们想要怎样一种生活。

在我的大学课堂上,几乎每年都会重复这样一个相同的话题——“说说有什么人之造物一旦消失整个人类文明就会土崩瓦解?”

当然“人”不在答案之列。十几年来我收到各种各样的回复,不过基本雷同。比如语言、文字、电、法律、制度、警察、手机、纸张等等,偶有离经叛道的甚至还会有避孕套……最后在我的引导下终于有同学接近我最想要的那个答案——意义。人类为万物命名的时候,就是从人的角度重新创造了万物。而所谓赋予意义,即为万物赋予差别与秩序。人类演化出的不同的文明,本质上说就是不同的意义系统。而且不同的意义系统之间有交叉和重叠。而现在如果意义突然消失了,那么所有人的身份就都消失了,连带秩序以及以意义为食的精神生活也消失了。国王、警察、红绿灯、高速公路、家人、情侣以及书籍等等将不再被辨识,社会生活只在一刹那间变得难以为继,人将重回“人对人是狼”的时代,一切仅靠本能维持。

说到底人类是一个精神物种。也是因为这种精神性,人既担心永生带来的平庸与乏味,又害怕死亡带来的终结。或许, 人类最大的自由与第一个自由就是生命无意义,这样才有机会在人生中找寻意义的更大空间与可能。

有意思的是,即使是完全相同的两个行为,也可能因为不同的角度得到不同的解释。比如一个人喜欢过闲暇的日子,有的人会认为他不思进取;有的人则认为他不负韶光。以勤奋著称的哲学家罗素同时也是鼓吹“躺平学”的能手。他的一个著名观点是“拼命工作是奴隶的道德,然而现代世界不需要奴隶制”。

类似的各说各话印证了尼采所说的“没有真理,只有阐释”。很多年前开始我就认为人的一生往往不是为了追求真理, 而是寻找意义。通俗一点说就是给各自的人生讨一个自己喜欢的(有意义的)说法。而身为宇宙进化出来的“有良心的物种”,人类之于世界的最大价值不在于创造客观世界,而在于为这个世界提供看法。

众所周知在基督教的线性时间观出现之前,世界上其他地方的时间大多是和日夜、四季一样往复循环的。前者,从伊甸园到末日审判,这样的“时光单行路”难免让人觉得乏味与慌张,仿佛整个世界是一群羊被命运驱赶着在一个密封管道里穿行。至于后者,比如佛教里有六道轮回、古希腊神话中的历史循环、古印度哲学中的时空循环节奏以及玛雅文化中的时间周期等等似乎更有趣甚至更有希望一些,人生不是一锤子买卖, “大不了从头再来”。

尼采的问题是:如果有来生,你的生活还是如此,它是否值得再来一遍?想到曾经或正在遭遇的种种艰难苦厄,相信大多数人对各自的命运都会心生不满,并且抛出“下辈子再也不来了”的结论。而尼采在受尽磨难后给出的答案是“热爱命运”。

作为一个积极的虚无主义者,我又是怎么想的呢?还记得此前生病的时候,母亲坐在身边劝导我以后一定要多注意身体, 少费心劳神,像村子里的老人一样活到七老八十多好。很多年前我就非常佩服那些穿过人生风雨能够安享晚年的人。然而回想过往,我依旧觉得自己远行多思的人生是值得过的。如果需要回答尼采的“永恒轮回”假说,我确定自己可以毫不犹豫地接受不断重复过往的生活。况且几十年来至少在文字方面我曾经有过无瑕的痛苦与热爱。之所以说自己是积极的虚无主义者, 也是因为我既看到了生命本身的无意义,同时在骨子里保持着对这个世界不可救药的热爱。

在这短暂的一生中,每个人都会经历一些无以言说的苦痛, 以及度过劫波以后的释然。这个清晨,当我终于坐在桌前准备完成这篇短文时,听着远处车流发出瀑布般的轰鸣,眼前忽然幻化出一个场面——我的命运正站在三环高架桥底下,如一个失魂落魄、无家可归的孩子。也许有一刻我曾因自己的某种遭遇疏远了它,而现在我理应慈悲为怀,带我的命运回家。寂静的春天,当我深陷地狱之中,我又一次真切地看到了自己的背影,看到了命运是我亲爱挚诚的伴侣。

精彩摘要:当红玫瑰变成黑玫瑰

文/熊培云

《慈悲与玫瑰》出版时我正在牛津访学,还记得当时跨空连线时的热闹场面,以及嘈杂不清的小提琴曲。一晃七年过去了。回想起来那一年可以说是我在写作上的分水岭。我决定从社会回到自身。

此前虽然写过几本书,自知离理想人生甚远。唯一能安慰半生的,似乎只有“清高勤苦”四个字。我曾经在海河边的李叔同故居看到这几个字,那天站在那牌匾下停留了许久。一时的感慨是从前的人活得呕心沥血,也喜欢留下墨宝,而现在的人流行的是留下表情包。

类似的场景是在梁启超的饮冰室纪念馆,也是为了四个字——无负今日。

我意识到很多年来我走在一条错误的道路上。而人如果走在一条错误的道路上,就是再“清高勤苦”、再“无负今日”也是枉然。剩下的恐怕就只有顾影自怜的清高了。

之后,我把大部分时间都用在了文学创作上。除了诗歌,还有小说。那是我踏入社会之前的梦想。我无法挽回逝去的时光,但至少知道这些年荒芜了哪些田地。我曾经梦想在那里播种我所有奉献给人间的食粮。

而就在我迷途知返时,疾病一次次找上门来。不过可以肯定的是,无论身处怎样的逆境,我都会为人生尽力。我们来到这世上,唯一可以仰仗的机会不是国家有多强大,父母有多富裕,朋友有多亲密,而是自己所能拥有的一点一滴感受,一寸一寸光阴。

简单说,带着自己的心去创造,去爱,去热爱。

平常深居简出,我是那种忙到没有时间忧愁的人。虽然时间总不够用,再版《慈悲与玫瑰》表明我并没有抛弃过去的东西。如果有机会还希望自己做得更好一些。包括《自由在高处》的再版,我亲自做了封面,这次保持了前面的风格。依托人工智能的发展,在内容上我特别创作了一组“玫瑰战争”附在书里。这是前天晚上睡觉前突然想到的,迫于时间以及必要的节制,只能在隔日上午草草完稿。

如果后面有充足时间,我想把这个创意做完,叫《海边的西西弗斯》或者其他。从面包到玫瑰,人类斤斤计较,风雨兼程,流血牺牲,最后却只换回红玫瑰变成黑玫瑰的结局,想想这一切也是足够荒诞。

然而这恰恰是历史一遍遍重演的。对此有疑惑的人们,只要翻开茨威格的《昨日的世界》大概就能体会一二。从小到大,我们总是说人要有理想,人要为理想奋斗,直到有一天看穿世相,才知道有理想的人也会互相为敌。欲望那么多,世界就这么大。而有的人要的不是玫瑰,而是要别人栽种的玫瑰。一个人的理想对另一个人而言可能是恶梦。

这是人类的困境。谁也不会否认,今日世界再次走到了悬崖边上。

此时我更想说的是,仅有玫瑰是不够的,还要有慈悲。无论是对自己,对他人,还是我们赖以生存的世界。

内容简介

我们仰望星空,星空也在仰望我们。

作者熊培云在这本重装升级的经典作品中,继续探讨无意义的生命与有意义的人生究竟该如何度过,从个体的角度探讨美好人生与美好社会的可能性。面对来自国家与社会的双重重轧,作者分析了“无私心即无公德”“悲观的理性”“不完整的慈悲”“半数人暴政”,并对时兴的“精致利己主义者”等概念提出批评。

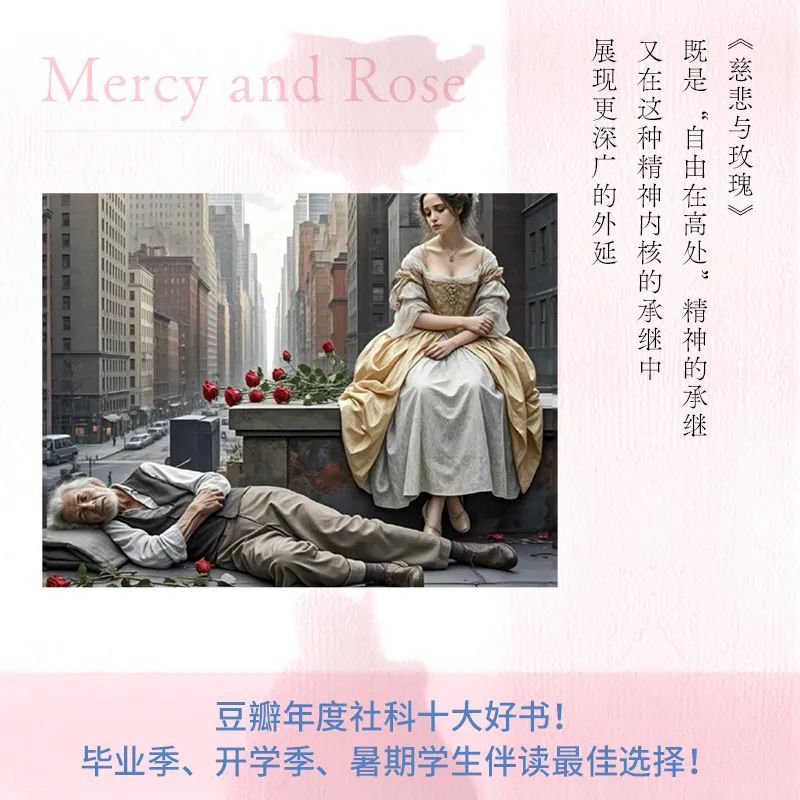

另外,作者首次利用AI软件,创作了一个全新的短篇图像故事,试图把空间留给世界,把时间留给自己。

作者简介

熊培云,1973 年生于江西永修,毕业于南开大学、巴黎大学,主修历史学、法学、传播学与文学。曾任《南风窗》驻欧洲记者,《新京报》首席评论员。香港大学、东京大学、牛津大学访问学者,“理想国译丛”创始主编委员之一。现执教于南开大学。

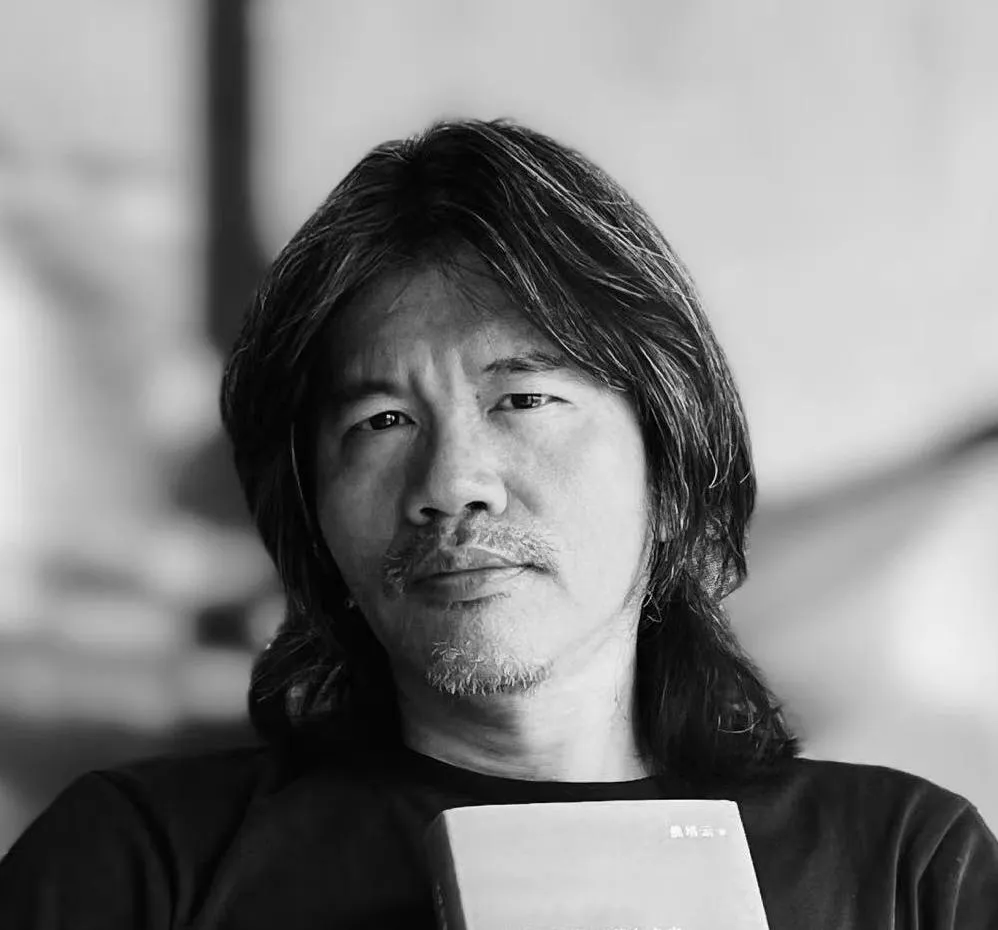

作者熊培云

编辑推荐

豆瓣年度社科十大好书!毕业季、开学季、暑期学生伴读极佳选择!如何获得幸福感以及生之意义?如何在逆境中自处自救并成功突围?个体选择之于人生的境遇有怎样的不同结局?作者引领我们从古今中外众多先贤那里获得启示,甚至借用自己和朋友的亲身经历,来为众生不可知的命运提供多种可能的方式。

如果说《自由在高处》是让年轻人成为自己的启蒙书,谈的是如何自洽,《慈悲与玫瑰》则在审视自我抵近自我的同时,谈人如何与社会和他者共洽。《慈悲与玫瑰》既是“自由在高处”精神的承继,又在这种精神内核的承继中展现更深广的外延。致敬所有孤军奋战的灵魂!

人有了光明,便有了希望,便有了前行的欲望。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号