辛丰年先生

辛丰年先生

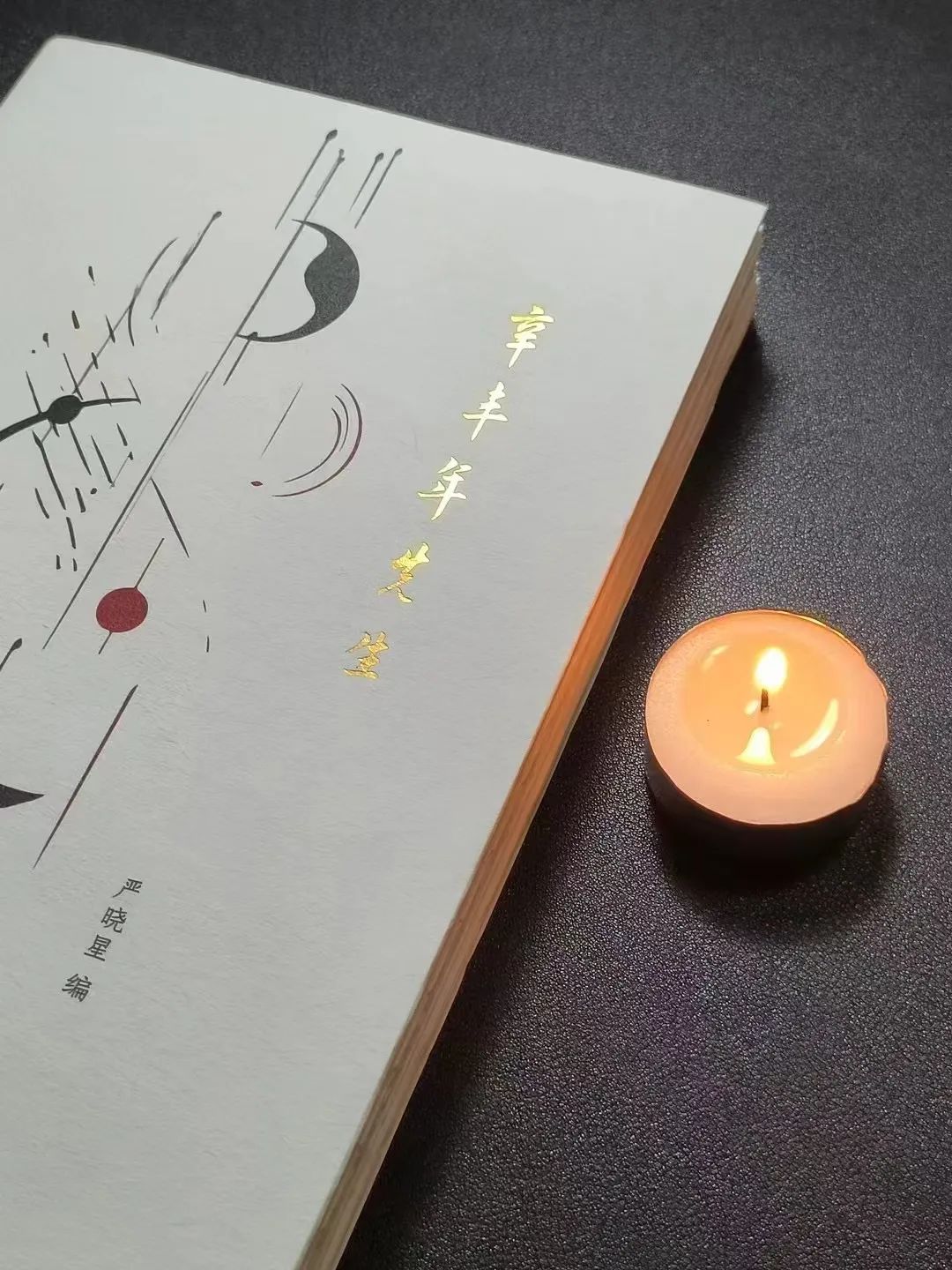

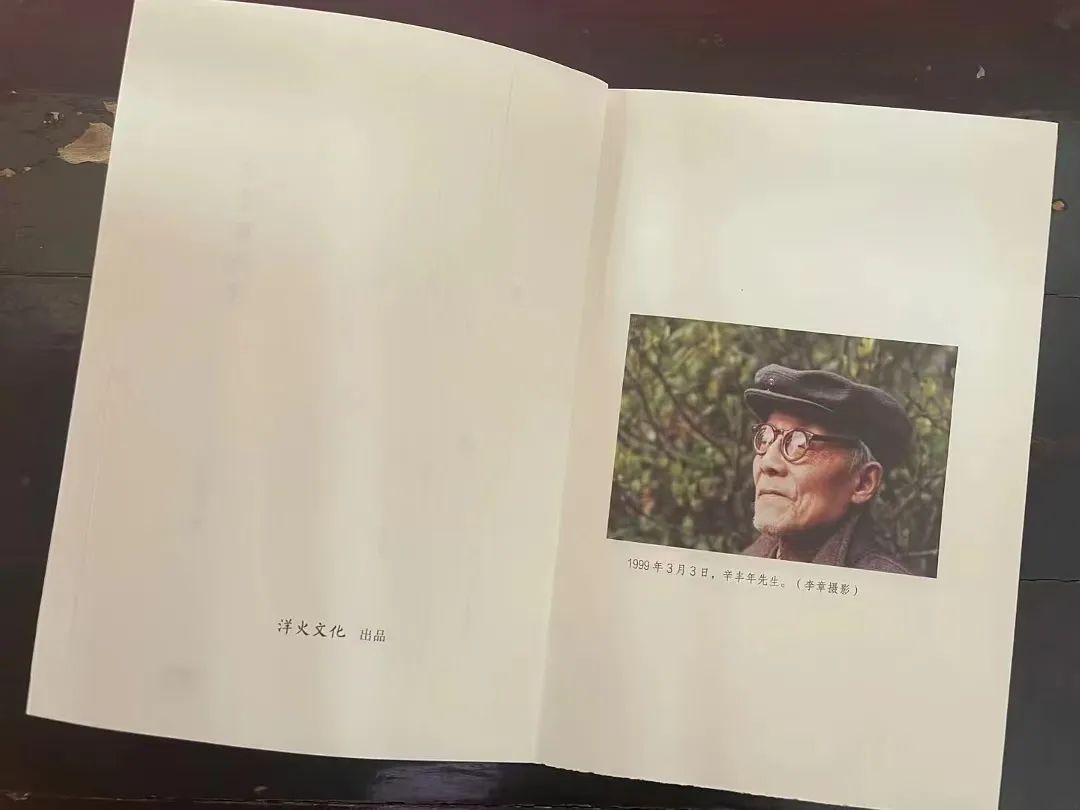

编者按:空间新书栏目推介最新上市好书,本期推荐严晓星编纪念文集《辛丰年先生》。本书收入家人、友人、读者、评论家评论、怀念辛丰年先生的文章33篇,收入各时期先生本人或有关影像和手迹等图片30余幅,完整呈现先生追求进步、追求人文的一生。

我的父亲辛丰年

文/严锋

辛丰年是怎么样的人呢?比较难回答。不过我们可以从辛丰年不是什么开始。辛丰年不是音乐家,不是音乐评论家(在中国,音乐评论家还没有出生呢),不是作家,不是评论家,不是学者,甚至也不能算是知识分子,因为他的学历是初中二年级辍学,在今天,无论去哪里应聘,都会比较麻烦。

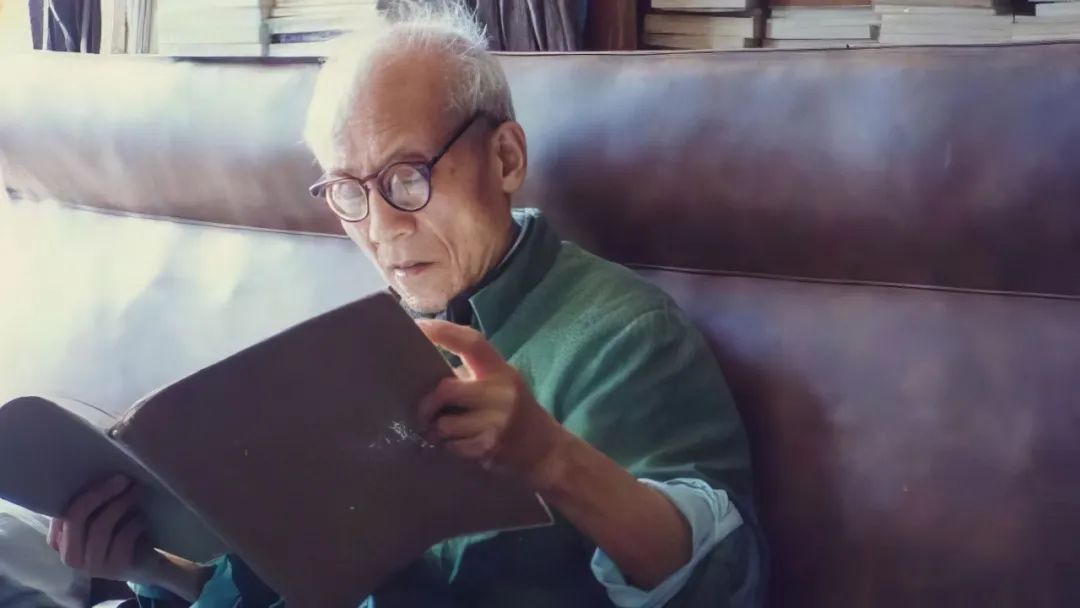

让我们直奔本质吧:首先,辛丰年是一个老干部。这样说可能稍微有点煞风景,特别是在辛丰年的读者圈子里——一支以大学生、音乐爱好者和白领丽人组成的风雅队伍,这些人大概宁愿把辛丰年想象成头戴无檐帽、嘴叼粗大雪茄的文人骚客,就像徐迟那么英俊——对不起,让你们失望了。辛丰年是一个其貌不扬的瘦老头子,头发花白而不多,面目质朴而慈祥,常穿一件似中山装非中山装的廉价旧衣服,袖口微微有一些油迹,这是因为每天要做很多家务活的缘故。

老干部这个词早已风光不再,充其量给有怀旧癖的人几丝怜悯的回想而已。不过,也正因为冒充老干部已完全无利可图,我才敢大胆地承认这一事实。其次,辛丰年是一个老而不大的干部,四十多年前国家开始实行行政级别制度的时候,一劳永逸地定为十五级。官职么,好像最大也就做到副科长(因为是军职,所以比现在的副科长可能稍微值钱一点)。辛丰年大概是很不会做官,因为到他“文革”被打倒为止,似乎从来就没有被提升过。但是,从所有他的老同事、老战友嘴里,我知道他是一个对工作极为勤勉认真的人,对马克思主义无比信仰,对革命事业无限热忱。真的信仰和热忱。据我看来,这种信仰到今天也没有丝毫的改变。

辛丰年又是一个老军人。小时候我曾经对这一点充满了自豪,但是很快就幻灭了:辛丰年虽然一九四五年就参加了新四军,可是一个坏人也没有杀过,因为他先做文化教员,后来又到文工团,也不过是演演《李闯王》(好像是阿英写的吧)中的顾君恩这类的小角色,据说上场的时候还忘了摘手表。我后来甚至怀疑他是不是会打枪,但他说他曾经用机枪扫射过——当然是打靶。从前家里有一个小盒子,里面有一些渡江战役纪念章之类的东西,还有一个三等军功的奖状。不过,任何一个当兵的,差不多都会有类似的玩意吧。无论如何,辛丰年身上军人的痕迹还是很浓的,在六十岁以前,他走路都是大步流星,昂首挺胸——哪怕是去上厕所。另外,有时候说话间也会带出一些当兵人的粗口。家里三分之一的书是和军队有关的:从拿破仑到第二次世界大战到聂荣臻回忆录。我的弟弟和我从小就是看《红旗飘飘》《星火燎原》和《志愿军一日》这样的书长大的。

在文化大革命中,辛丰年本来是个逍遥派,因为看不惯一个林彪在他们军区死党的飞扬跋扈,说了几句话,就被打成了反革命。本来也不致于此,但要命的是他的出身不好——非常不好,这个我在后面还要提到——于是他被开除党籍军籍,撤销一切(区区的)职务,发配回他的老家监督劳动。那个地方叫作江苏省南通县石港区五窑公社砖瓦厂。他的工作,一开始是用手工做小煤球,供厂里的工人取暖用。后来下车间,做轮窑制造砖瓦的第一道工序:用大铲子把煤屑铲到泥土搅拌器里。知道吗,光有泥土是烧不成砖瓦的。这是很累的力气活,结果是到现在胳膊上还留下了健美的疙瘩肉。后来,不知怎地就受了优待,让他做另一道工序:把已经到了传送带上的混合土中的草根之类的东西捡出来。

其实,那样的生活并不见得比现在的生活坏到哪里去。那里的工人(其实也是农民)和干部对他还是不错的。每天下了班,吃了晚饭(晚饭者,食堂里打来五分钱的青菜和饭混合起来,添一点自己熬的猪油和油渣,在家里用煤油炉加工而成的咸泡饭是也,极其美味。但总不是太够。八岁的儿子每次吃完了自己的一份还会舔舔嘴唇,看着父亲的那一份发呆。还要吗?于是,再从自己的那一份里挖出一些来),辛丰年就会牵着儿子的手,到田野里去散步。鸟儿在晚霞里歌唱,风吹着家家户户的竹林沙沙作响,辛丰年就会对儿子讲米丘林、高尔基、联共布党史、布琼尼的第一骑兵师,一边对迎面打招呼的农人含笑作答。

到了晚上,如果没有夜班的话,就会读鲁迅和《英语学习》之类的书。从福州带到乡下的竟然也有两三百本。看书看得吃力了,就会拿出小提琴来拉上几段,最经常拉的是萨拉萨蒂的《流浪》和马斯南的《沉思》,后者是他最喜欢的音乐之一。经常还拿出歌本来唱歌。唱的是在石港区新华书店新买的《战地新歌》和从福州带来的一些战争年代革命歌曲集里的歌。最经常唱的是沈亚威的《刺枪歌》:

6 5 37 6——

枪刺儿 尖,

i 6 56 3——

枪刺儿 长,

63 5 i 63 5 |25 12 3——

枪 刺儿挥 舞 闪 亮 光!

……

我一直认为这首歌的价值超过了近二十年来所有群众歌曲的总和。

当琴声和歌声响起来的时候,窗子上就会映出大人和小孩一张张好奇的脸。这多少有点类似王安忆在《叔叔的故事》里面描写的一些情景。

厂里面有一个文艺组,辛丰年常带我到那里去玩。我的印象是,那个小屋子里的所有的乐器,辛丰年都会。拿起笛子,就吹笛子;拿起二胡,就拉二胡。不过,就像罗契斯特先生对简爱小姐的评价那样,都是“只会一点儿”。他最拿手的大概是古琴,不过我从来没有听他弹过,那年头上哪儿去找古琴?

我当时对辛丰年最佩服的是,他每买回来一本新的歌集,就会拿着它很快地连词带谱从第一首歌唱到最后一首歌,不像我们在小学里,还要先学唱乐谱再学歌词最后合在一起唱。辛丰年告诉我,等我再大一点,就教那一绝招。我早已够大的了,到现在也还没教,不过,就像他一样,那种看谱唱歌的办法我也已经无师自通了。

(节选完)

编后记

文/严晓星

辛丰年先生去世将届十年,我仍常常想起他。这次重读入选的文章,与他老人家密切相处的光景又涌上心头,还注意到过去忽略了吴中杰先生《市嚣声中听雅乐》记下的一个细节:

辛丰年又说:“我们这里,周围环境也嘈杂,邻居们要赚钱,在家里开了白铁店、摩托车修理行,经常敲打个不停,有时再加上装修房子的电钻声,就更热闹了。”严锋悄悄地对我说:“我爸爸也真能适应环境。有时他正在听音乐,突然从外面传进一下金属敲打声,他会说,这一声敲打能融入音乐;或者说,这一声不能入乐。他全身心都沉浸在音乐里了。”

金庸《倚天屠龙记》第五章里,“昆仑三圣”何足道为郭襄弹琴的同时挥剑迎敌,“双剑相交之声扰乱了琴音”,惹得郭二小姐大是不乐,“双手轻击,打着节拍,皱眉对潘天耕道:‘你出剑快慢全然不合,难道半点不懂音韵吗?喏,你听这节拍出剑,一拍一剑,夹在琴声之中就不会难听。’”和先生一样,都是将噪音纳入乐音的讲究。当初若将这一段拿给先生看,他会会心一笑吧?我好像还在和他对话。

编这样一本书,先生若知道,一定不会赞成——他是“彻底的唯物主义者”。可他不仅是千千万万音乐爱好者的“导游人”,他的精神世界也照亮了包括我在内的很多读者。严锋有一句话,让我感受极深,他说:“我冷眼看来,热眼望去,看来望去,左看右看,竟发现,在这个偌大的世界里,就做人而言,就对知识和真理的纯真热爱和无止境的追求而言,就对待名利的冷漠态度而言,还没有多少人能同我的辛丰年相比。”的确如此啊!这样真诚而纯粹的灵魂,值得让更多人了解。相信世上有这样的人,不也是我们前进的希望所在与勇气来源吗?

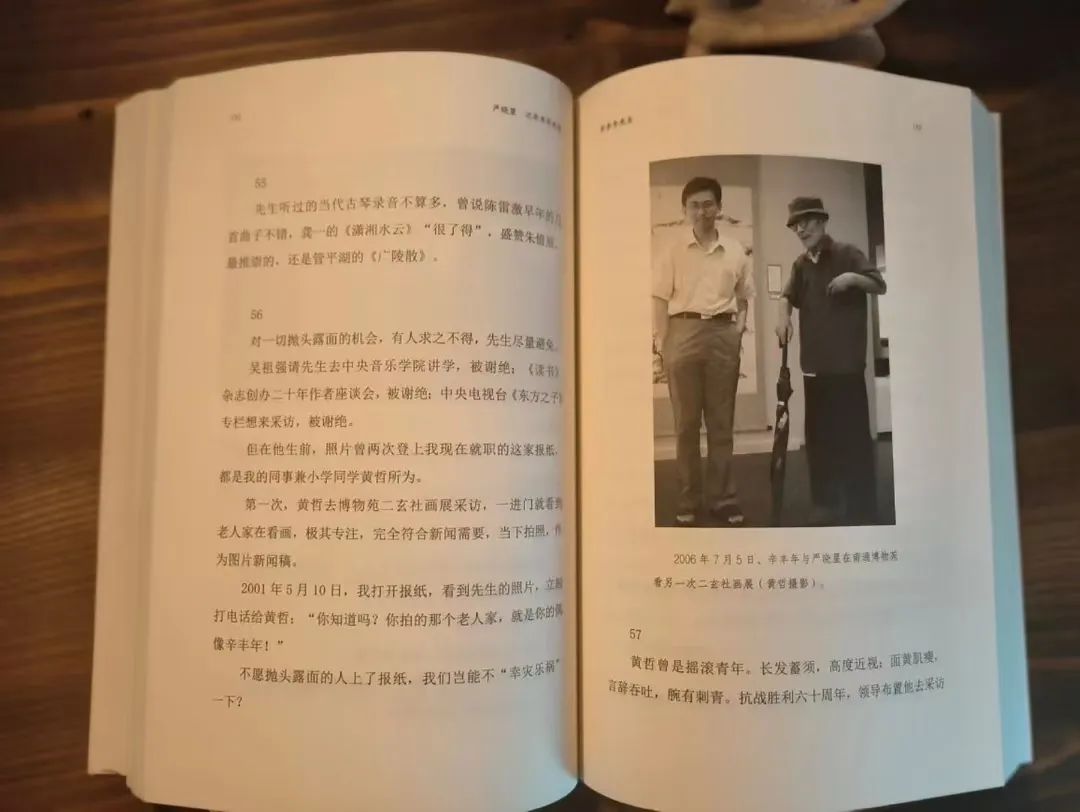

本书收录文章三十三篇,分为五辑:记忆、访谈、述评、序跋、书评。“记忆”所收的文章以记叙辛丰年其人为主,除了最后一篇,作者都与先生有过接触;“访谈”凡两篇,这两次采访我都在现场,确信它们基本传达了先生的丰采;“述评”是对先生的音乐随笔进行整体评价的文章;“序跋”第一篇,是沈昌文先生为一期《读书》所写的编辑手记,其馀都是他人为先生著作所写;“书评”以“庄周”、胡铁军这两篇较为特殊,前者点评先生的一篇文章,后者从先生文中的一个有趣的记忆错误谈起,而大多数则是评论先生的某一部书。

先生对浮名的态度,使与他交谊最深的两位终身挚友章品镇、张效平,都没留下写他的文章。尤其是章品镇先生,写出了《花木丛中人常在》这样的当代记人名著,却始终不敢放手描摹老友。幸有严锋记述父亲与章品镇先生毕生友情的同题散文,张效平先生之子张雷“代父”撰文,稍稍弥补了这一遗憾。但章品镇、张效平、沈昌文、李章、扬之水、严锋等还有一些篇章涉及先生,或系零星片断,或遵作者意愿,暂未编入本书。收入本书的文章,遇明显错字,径直改正,若有其他失误,在征询作者意见后更正。先生曾经修订自己的旧著,书中引文若与如今的通行版本略有出入,则保持原貌,不求统一。又因客观条件所限,个别作者暂未能取得联系,盼得到他们的谅解与支持,并祈联系出版社补充授权。陆灏为本书题写书名,谨致谢忱。

先生大半辈子都沉浸在自己的世界里,外界的干扰左右不了他。就好像在欣赏音乐时,他无法阻止噪音入耳,噪音也妨碍不了他享受听觉的盛宴。他所冀求的,不过是噪音能够融入音乐而已。但不能融入又怎么样呢?音乐仍在流淌。

内容简介

辛丰年(1923—2013),本名严格,江苏南通人。1945年开始在军中从事文化工作,新四军老战士,1976年退休。20世纪80年代以来,为《读书》《音乐爱好者》《万象》等杂志撰写音乐随笔,驰誉书林乐界。今有上海音乐出版社《辛丰年文集》8卷。

本书收入各时期辛丰年家人、友人、读者、评论家评论、怀念辛丰年先生的文章33篇,涉及其生平、生活、写作和思想的各个方面,向世人比较全面地展现了先生早年读书交游、青年时期背离家庭投身革命,老来读书著述、文章渐为天下知的人生历程。另收入各时期先生本人或有关影像和手迹等图片三十余幅。

书名题字:陆灏

文章作者:沈昌文、扬之水、李章、刘绪源、严锋、杨燕迪、陈子善、朱伟 等

编者简介

本书主编严晓星,江苏南通人。长期从事古琴历史与文献研究,为辛丰年的晚年忘年交,朝夕问学。本文作者严锋为辛丰年之子,复旦大学中文系教授。

大家心影

他似乎不知为名也不知为利,脱俗而毫不知觉自己的脱俗。他为朋友的不解人情世故而大为惊讶,却不知自己其实最不懂世故人情。他真正能够懂得的只有音乐——不是用理论,不是用经验,而是用心灵,去感应、去倾听。不论他选择了音乐还是音乐选择了他,都是一种天造地设的安排。

——学者、作家 扬之水

他是极端认真的人,读书、听乐,对于他都是天大的、必须一丝不苟的事。对曾经读过的书,他怀有真情,一如对待离家的子女。一聊起感兴趣的书,虽是在电话里,我也能感到他眼睛发亮,声音也变了。

——《文汇报》副刊“笔会”原主编、作家 刘绪源

辛老的音乐文字与任何人都不同,也与其他人都不像。在辛老仙逝后,我注意到大家似乎达成了某种共识——在这个时代有关音乐的汉语言说中,辛老的文字将会作为一种标志性的存在,长久地留存于人们的记忆中。

——哈尔滨音乐学院院长、音乐学者 杨燕迪

我不认识辛先生,他自八十年代起在《读书》杂志漫谈古典音乐的《乐迷闲话》是影响了无数人的。

——《三联生活周刊》原主编、作家朱伟

我冷眼看来,热眼望去,看来望去,左看右看,竟发现,在这个偌大的世界里,就做人而言,就对知识和真理的纯真热爱和无止境的追求而言,就对待名利的冷漠态度而言,还没有多少人能同我的辛丰年相比。发现这一点,我既觉得悲哀,又觉得宽慰,还感到骄傲。

——辛丰年长子、学者 严锋

先生听到绝妙的音乐,总忍不住和朋友分享;我见过这样独特的人,也不禁想讲给朋友听。世上尽有美好的灵魂,先生一定是最美好中的一个。

——本书编者、学者 严晓星

编辑推荐

终身的理想主义者、人文主义者

永远的青年人朋友

陈丹青、宋明炜、田艺苗…… 等人都深受影响

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号