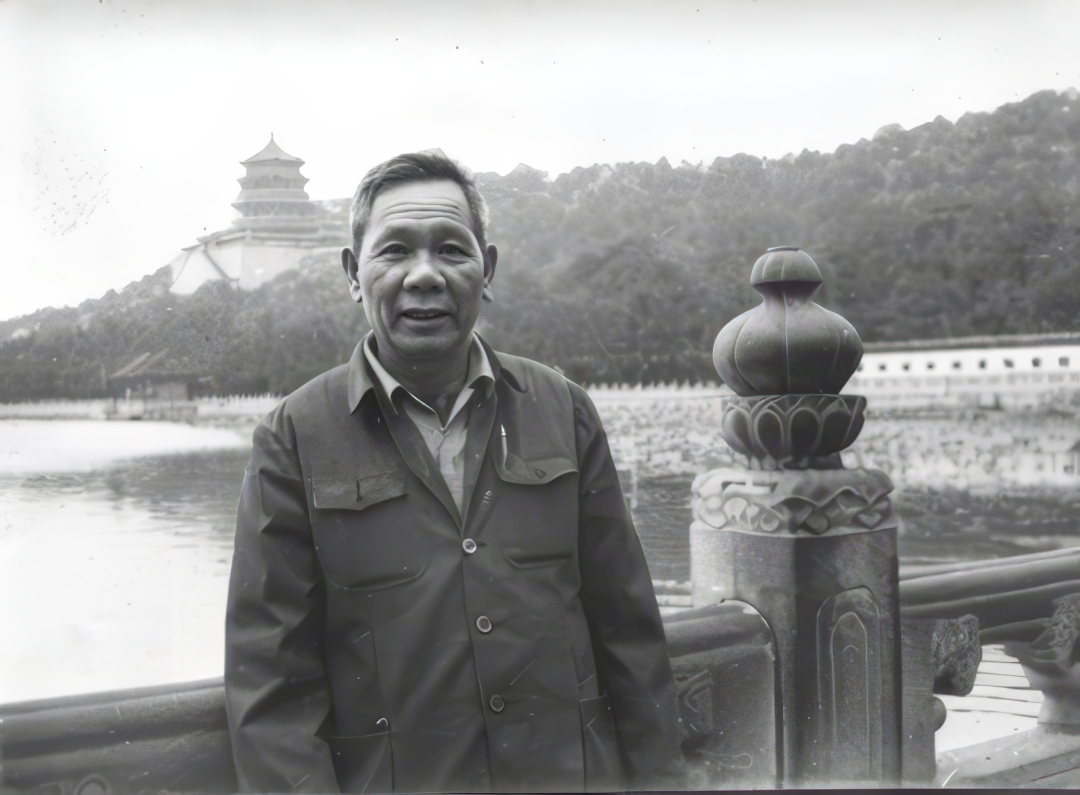

1982年在北京

我的父亲叫博文

文/叶振华

父亲原名叫启增,1919年5月7日(己未年四月初八日、据说是佛诞日)生于广东南海县寨边村。南海地处珠江平原,是富饶的鱼米之乡,居广东省“南番(番禺)顺”之首。但是百年前的家乡,由于战争等原因,加之人多地少,生活也不容易。

据父亲自述,他五岁时生母染伤寒病故,此后的少年时期一直随我爷爷四处奔波谋生而多次转学。父亲常慨叹自己文化低,没读过多少书,只断断续续读过几年私塾、义学和新式小学,连小学毕业的程度都没达到,这促使他于“文革”结束后极力主张我考大学,不赞成我按政策返城顶替他的工厂“杂工”岗位。

为了生存,父亲辍学后就跟随他舅舅到上海“学生意”,在舅舅和人合伙的“广联兴”皮铺里当小伙计。由于在皮铺里无论家里家外什么活儿都干,久而久之对牛皮生意也就比较熟悉了。后来他离开牛皮铺,和几个朋友合作谋生,尝试过多种营生。他们在凤阳路开了间皮鞋作坊,挂个大牌子叫“四合皮鞋公司”;还曾经去崇明岛陈家镇做香肠、腊肉运到上海卖,但都不成功,最终在成都北路大王庙(北傍苏州河)附近摆个皮摊并安了家。

1949年以前,上海也有无数的寺庙,后来大多数被迫陆续关门。到1966年“无产阶级文化大革命”兴起后,寺庙更是在被扫荡之列。大王庙供奉的不知是何方神圣,我小时候常被父亲差遣去庙里向道士讨要枇杷树叶。1958年大王庙被用来“大炼钢铁”,我曾去那里观看母亲“炼钢”。之后那里索性改作工厂了。五十年代的大王庙地区还是很热闹的。

父亲将购来的整张牛皮分割成小块,每天早晨在路边摆地摊卖给皮鞋匠。得此便利,我小时候穿过几双很不错的皮鞋。那时家里常储存整卷软牛皮,那是做鞋面的;大张的硬牛皮则是做鞋底的。我曾多次帮助父亲按住又厚又硬的牛皮,好让他用一把专用的刀割成一双双鞋底。父亲干的是力气活,收入倒也还可以,据他晚年回忆,大概每月也有100元,而且也有点时间在家,不像后来被征调到闵行做建筑工人,生活艰苦,工资却只有60元,回家一趟也很不容易。

父亲那时既然有时间,他就会督促、检查我写字,在他认为我写得好的字上画个圈圈。古时候用红笔画圈表示赞赏,如果是作文句子得到赞赏,就会在句子下面加点。现在我们还常用“可圈可点”来形容好的文章。父亲大概没在新式学堂里学到什么现代课程,但是老的课文还记得一些。他常常念诵或默写“黎明即起,洒扫庭除”、“一粥一饭当思来之不易,半丝半缕恒念物力维艰”等《朱子家训》中的句子给我听给我看,有时还会默写一些对联,可惜时间久远,我只记得“玉帝行兵雷鼓云旗雨箭风刀天作阵,龙王夜宴月烛星灯山肴海酒地为盘”一联。父亲还为我书写过一首“运山诗”,整首诗头一行只一个“山”字,以下各行逐行增字,排列成上窄下宽的一座山形。七十年代初我还记得清楚,现在则忘得一干二净了。

旧学堂都有珠算的课程,过去做生意算账要用算盘,所以父亲的珠算本事似乎是不错的,他也教过我,背诵“三下五除二”、“二一添作五”等口诀,但是随着时代的变迁,现在算盘已经彻底从人们的生活中消失了,只在一些旅游景点的柜台上还能偶尔见到。

父母亲结婚后回广东南海家乡“拜祖”,也就是新婚媳妇拜见公婆、去祠堂祭拜祖宗。那是1948年春夏,乡下土匪很多,爷爷担心土匪闻知消息,会误认为父亲从上海发了财回乡,从而前来绑票,因此每天早早吃了晚饭就催促父亲到亲戚家躲藏。

在老家住了一个月之后,父亲和几个朋友相约回沪。大约是国共战争的缘故,广州到上海的海船停运,于是改坐火车到武汉,再由武汉坐船顺江而下。中途父亲和朋友们在南京下了船去游览,母亲因为怀了我,和另一女眷直接回上海。因为刚结婚,父亲随身带了一个皮箱,里面装了很多亲戚赠送的“利市(红包)”。

拜谒中山陵时,几个朋友空着手顺利进入大门,父亲被宪兵拦下检查行李。宪兵们发现皮箱中有大量红纸包裹的铜钱,而且每个纸包上都插着一枝扁柏,于是大为紧张!叱问父亲是否“赤党(共党)”,这些红纸包及扁柏是什么暗号?父亲与这些北方士兵语言不通,宪兵打算把父亲抓走关押审讯。

危急关头恰好来了个广东籍宪兵,他略一询问,即刻明白了是怎么回事,于是给其他宪兵解释了广东农村的习俗,为父亲解了围,并且热情地给父亲作向导,带父亲游览中山陵园。这次有惊无险的经历使父亲母亲都后怕不已。

1949年5月,解放军攻打上海,国民党军在苏州河北岸布防,双方正好在我们家门口鏖战。母亲提前背着出生才半年的我(广东妇女往往用一种专门的背包布背孩子,这块背包布一直保留到三十多年后我的儿子出生,妻子又用它来背儿子)逃难到市中心亲戚家,原来那里早就平安无事了。父亲和留守的邻居们却经历了惊心动魄的战斗,双方机关枪突突,隔壁面粉店老板将一袋袋面粉垒成工事,也没能阻挡流弹横飞,一位邻居不幸中弹死亡。战事虽然短暂,父亲和邻居们还是被吓得不轻。

新政权刚成立那几年,日子还算太平。原来的斗室仅容一床一柜一桌四方凳而已,弟妹相继出世,不够住了,于是搬了新家。新家在旧居北面不远处的成都北路1012弄明远里,其实只是一个后门,正门的地址是新(闸)桥路97弄70支弄6号。这条明远里建于1929年,是当年流行的石库门房子,一共有六个门,1至5号门口朝南;6号大门却拐向东,据说原是业主打算自住的,面积和空间比其他五间宽敞很多,格局也不同于一般的石库门房子,在朝南的前楼前边加建了骑楼,所以大门转向东了。建成后业主嫌此地环境不好,全部出租。

6号的二房东浦先生开印刷厂,底楼做工场,二楼一间朝南的厢房他们夫妇自住,其余的出租。父亲没有太多积蓄,用了两条“小黄鱼(每根重一两的金条,当年价值约60元)”做“顶费”,(上海租房规矩,房客要先付“顶费”若干金条,原意是从上家那里把房子顶替下来。以后你不住了,把房子转租给别人的时候,你也可以从别人那里收回“顶费”。后来演化为不管有没有上家都得交顶费,房东是不会把顶费还给你的。)除了顶费,还要每月交租金,租金与顶费是两回事。

父亲租下浦先生隔壁的浴室连同门前的一段走廊,大约十平方米面积。那时浦先生经济状况不佳,浴缸和抽水马桶早就拆掉了,只剩一个小小的洗脸盆。父亲又花了一根金条搞装修,拆除浴室门墙,另辟一门,所以我们家大半地面及墙面铺瓷砖,少半是木头地板。为了增加面积又搭建了阁楼,阁楼上东西两面各开一个小窗户。西墙原本有个大窗,恰在阁楼楼板的位置,于是楼板在窗前抬高约半米,正好形成一个床。因为这栋房子原本高敞,所以我们家阁楼居然还能有一米八、九的空间,不像我结婚后曾经短暂借住的普通石库门房子,阁楼只有一米二的高度,仅能睡觉。

明远里6号,门楣上注明是1929年建造,去年拆除

随着人口的增加,我下面还有四个弟妹,全家七口人,父亲收入反而降低,我们的日子过得很紧。先是1957年成立合作社,所有摊贩都被统一组织起来,工资评定为62元5角。随后又是“大跃进”运动,父亲被分配到闵行“上海市第五建筑公司”所属的混凝土加工厂,工资改为60元整。每个月放假两次,可以回上海,但是车费自理。三年后闵行土建完成,父亲又被调到静安区烟酒糖业公司下属的“幸福食品厂”任杂工,好在离家近,生活才算安定下来。父亲在食品厂什么都干,叫干什么就干什么。后来调任门卫工作,也还是天天主动帮忙装卸整箱的糕点。他一直做到1980年退休,退休后曾去十六铺做过几个月的值夜班工作。

父亲一辈子省吃俭用,他穿衣从来不讲究,常说广东人讲吃不讲穿。饮食讲究(所谓讲究,其实也不过是食物品类较多、烹调方式多样而已,与今天的富豪讲究不可同日而语)、衣着随便,这大概是典型的广东人习惯。我理解为老家那里气候炎热,本来就不需要太多衣物,又是平民,也没条件讲究。

讲吃是广东人的传统,我从小就听惯“食在广州、住在苏州、死在柳州”这句老话。小时候家里经济条件还算稍好,父亲除了经常给我和弟弟买鱼肝油、炼乳等营养品,还经常在夜里用“火水炉”(煤油炉)焖大米饭,饭上焗两根腊肠。饭熟后满室生香,令人馋涎欲滴,他就上阁楼把我摇醒说“食宵夜了!”那时大概是十点多钟或十一、二点,小孩子正睡得香,哪里愿起床吃什么夜宵啊!我总是迷迷糊糊地起床吃几口或干脆不吃。后来我家没那条件了,煤油买不起了,香肠也不能老吃了。为了解馋,父亲利用在食品厂工作的便利,经常从厂里买回几斤猪油渣,炒蔬菜时放一点代替肉片。那时正值 “三年自然灾害”期间,食物匮乏,我吃着觉得挺香。父亲还爱买鸡屁股鸭屁股,那东西虽便宜,但是有一股异味,我很不喜欢。但他爱吃,说是肥美。我很怀疑父亲晚年得的壶腹癌与此有关。父亲对吃的爱好异乎寻常,无论在哪里吃请或请人吃饭,事后他都能一一复述出每一道菜的名称内容,并加以评论。

我不但对穿衣很马虎,对吃也不甚在意。1985年5月我调到全国总工会港澳处工作,经常有机会参加各地的宴会,父亲知道后,总爱打听吃过些什么菜。可是我吃完就忘,无法满足他的好奇,所以他常说我是“牛嚼牡丹——不知花定(还是)草”。人民大会堂里的国宴我也说不出个所以然,更让他感到遗憾。后来有一次我索性带了一张大会堂里的菜谱给他看,总算叫他知道了,原来国宴也不过如此!还有一样令他“遗憾”的是,我烟酒不沾,所以尽管那时候有茅台上桌,我却无缘享受。九十年代茅台产量大增,我才有机会带过两瓶回家,让父亲过过瘾。

父亲干活从不惜力,在闵行建筑公司工作时,遇到一个广东籍的工段长,很欣赏他,力邀他加入中共,但是他不懂政治,不愿加入,只是年年被评为先进生产者。他一辈子节俭,在幸福食品厂工作时,有时要去公司开大会,按规定可以报销坐公共汽车的车票,可他宁愿步行两三站,然后捡两张四分钱的车票回去报销。由于生活窘迫,家里一些稍稍值钱的衣物都不得不拿出去变卖。记得那时北京路南京路新昌路上都有小额抵押的寄卖商店,有一次我跟随母亲去赎过当,后来因为实在穷,就全都是卖断了。其实父亲自己并没有多少值钱的衣物,卖掉的主要还是母亲的嫁妆。

父亲为人和气,所以人缘很好,到哪儿都有人管他叫“老广东”!街坊邻居的孩子们都热爱这位慈祥的老爷爷,父亲也喜欢同孩子们逗乐,更因为只有一个女儿一个孙女,所以特别喜爱小女孩。令我料想不到的是他去世后,参加追悼会的邻里很多,后来我才知道,因为搬过两次家,新旧邻居都有来的。

1982年我大学毕业分配在北京工作,父亲专程送我儿子回京,并在我家挤住了一个月。我仅仅在周末陪同他老人家游览了长城故宫香山等地,其余日子他就自己到处游玩,还帮我做了不少家务事。他买来活鸡自己宰杀烹饪,买了鳗鱼自己腌制,引得同院的大妈们一个劲儿地赞誉——你家老爷子真能干!

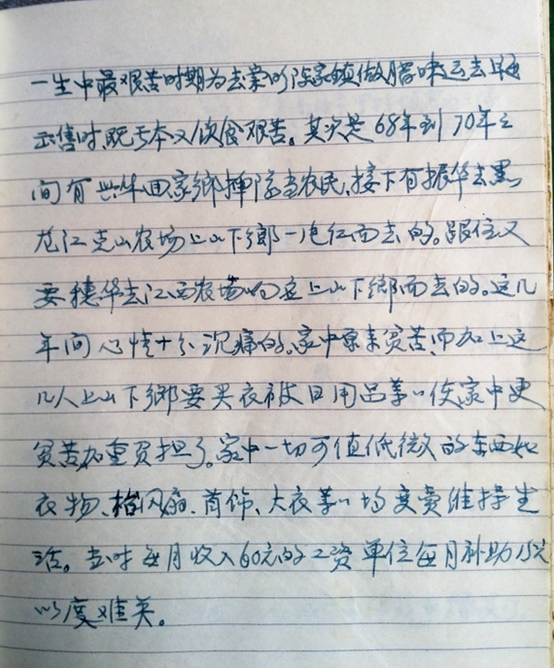

父亲手迹

父亲虽不是文化人,但是对我思想的最初形成,影响还是比较大的。大概是在他跟朋友合伙开公司的时候,他按当时习俗给自己取了个别字——博文,此后便以字行于世,由此可见父亲对于文化的向往。

我在明远里居住了近二十年,那所老房子里有几个父亲的广东老乡:杨伯、吴伯和黄叔。他们原先都是从事皮革生意的,因为居住在同一座楼里,经常聚在一起聊天。我天生对家乡的语言感兴趣,不怕别人嘲笑我是“小广东”,于是常常听大人们聊天。他们都读过一点点书,又都是从“旧社会”过来的人,总有一些生活中的“新旧”对比,因为讲粤语,不怕“隔墙有耳”,有时不免会发点牢骚,其中数吴伯怪话最多。上高中后,有一天在杨伯家看到一本线装本的《曾文正公文集》,我很感兴趣,正想翻阅,杨伯慌张地收起来了。我追问为什么,他说曾国藩是受批判的,他的书是禁书,你不能看。我心生疑惑:他既然明知如此,为何还要收藏此书?我知道他们曾经议论过曾国藩,谈论中对曾是赞许的。

这一切都让我明白,现实中的许多事情都是跟我从学校教科书中读到的是不一样的。这也促使我爱思考,虽然一辈子并没有思考出什么名堂,却让我不会轻易盲从,不会随大流跟潮流,所以我在“文革”中坚决不加入“红卫兵”组织。

我缺乏形象思维,很多生活细节已毫无记忆,当年议论的具体内容也无从追忆,但是有件事却印象深刻。那是“文革”狂飙突起,到处抄家、批斗,父亲他们几个议论起来,异口同声地说“欲加之罪何患无辞!”我深以为然,所以1968年宣布将刘少奇永远开除出党的时候,同学们无不欢欣鼓舞,我窃以为说不定十年后就要平反。

我下乡后为了宽慰父母,总是不断地写信,为了让他们了解我的生活,我用日记式的方法尽量多地记述日常生活细节,又为了节省,总是用很小的字不留空白地正反面都写满整张纸,并且积攒了一定数量之后才邮寄。因为担心边疆物质条件差,父母为我置办了各种日用品包括肥皂手纸,所以我下乡后每月32元的工资,扣除12元伙食费,按月往家汇款20元,连续两年没有间断。父亲经常不断地给我回信,将家中各种大小事情都告诉我。那时我最大的愿望是能得到母亲简简单单的回信,但每次父亲都说妈妈不会写字,让他代笔。虽然我明知母亲是个半文盲,但也始终感到这是一个小小的遗憾。

父亲平日没什么娱乐,有了电视机后每日必看新闻。他对阿拉法特的奇异装束一直觉得怪诞,对恐怖组织施暴后宣称对某某事件负责也感到不可思议。有个时期他对地球、太阳和几个行星的运行感到兴趣,总要问我日食是怎么回事之类的问题,但是无论我怎么解释,他始终搞不明白,他对自然科学的了解实在太少,不过他对新鲜事物还是充满好奇的,时不时还是会提出来和我讨论。

他对我的看法大概也有个变化,我生性懒惰,不爱做家务事,但是一味酷爱看书,杂七杂八的什么书都要翻翻。文革中学校停课,我找到几本“拍案惊奇”之类的旧小说,迷恋上了,父亲很不满意地说,老看这些书有什么用?又不能当饭吃!1978年我考上大学后,他说多读点书还是有用啊!并且很以我这个叶家第一个大学生为荣。

父亲常说“出门无孝子”,因为经济窘迫,自从结婚拜祖之后就一直没能回老家。爷爷去世,他也没钱回去。改革开放后,家庭经济好转,父亲终于实现了多年的愿望,晚年六次返回家乡,探亲访友,一住数月,心情十分愉快。晚年生活富裕了,他的思想也更开明了。谈到后事时,他说赞同外国的安乐死,他不赞成厚葬,希望自己能树葬或海葬。

父亲的一生,只是一个勤恳善良的、胆小怕事的小老百姓,靠着他吃苦耐劳的精神,抚养大了我们兄弟姐妹五人。退休后安享晚年二十余载,子女孝顺,膝下有五个孙辈,他是很满足的,只可惜他晚年足生骨刺,病痛缠身,不能远行。临终时他头脑依然十分清醒,走得也还干脆利落,没有缠绵病榻的太多痛苦,这对家人和他自己都算是一个安慰吧。

作者:叶振华,生于上海,1969年下乡,1978年入黑龙江大学,1982年分配至北京西城区工作,1985年调动工作到总工会直至退休。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号