文/维舟

前不久,哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林到访中国人民大学,谈到该国人口政策改革经验,演讲完,台下的人大教授王宪举提问:

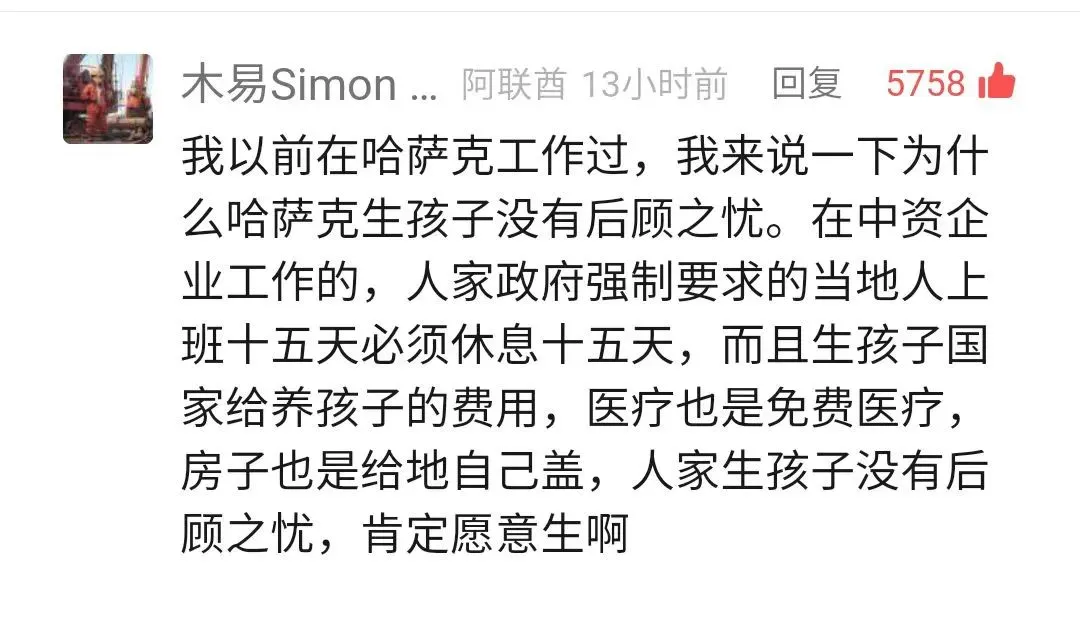

“我们国家现在女同志是不愿意结婚,不要小孩,家长也好,领导也好,你动员她,劝她,她不听。所以,我就奇怪,哈萨克斯坦是如何做到这一点的,你们在政策上、措施上、优惠待遇等等方面,甚至我听说女大学生毕业以后就生孩子,一个一个地生。她们怎么能够这么相信你们的话,老老实实地、服服帖帖地就这么生孩子,早生、多生?”

很少有人如此直白地说出“女人是生育工具”这层意思,因此这番话立刻就让他出名了,网上几乎一边倒地都相当反感,毕竟,谁肯只是老老实实生孩子?

哈萨克斯坦的生育率确实比中国高得多,但它的情况其实颇为特殊。

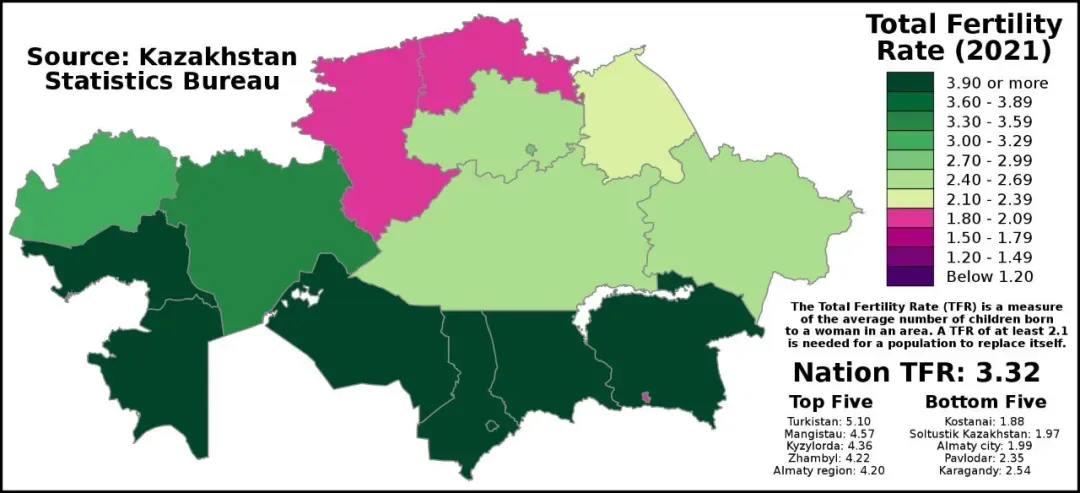

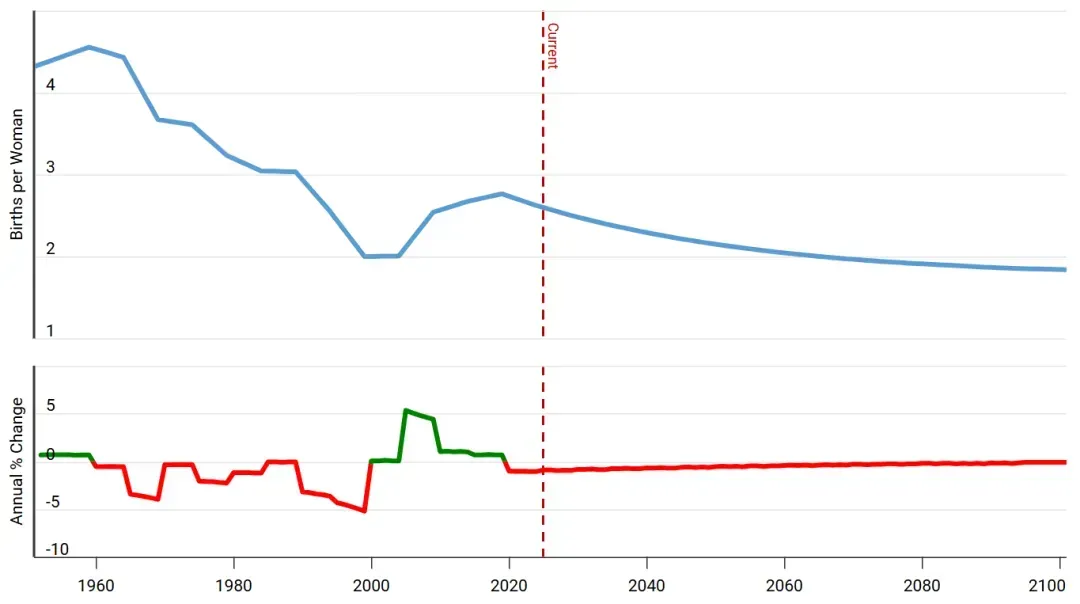

1999年,哈萨克斯坦的总和生育率(TFR,即每个妇女一生所生育的孩子数目)低至1.80,但到2021年居然奇迹般地回升至3.32,在全世界也算得罕见,它到底是怎么做到的?

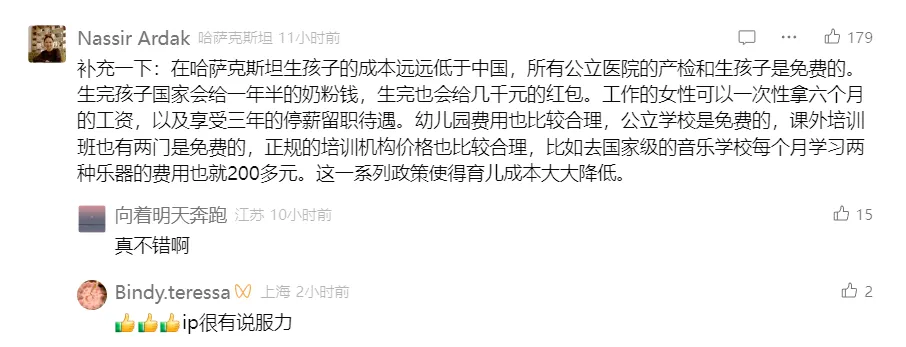

和别处一样,哈萨克斯坦受过良好教育的女性(尤其是大城市女性)的生育率也很低,农牧区才生得多(2001年俄罗斯族女性TFR仅1.17,乌兹别克族女性则高达2.92),但近三十年里,该国的人口结构发生了剧烈变动。

阿拉木图等大城市、北部俄罗斯族聚居地区的生育率最低

1991年苏联解体时,哈萨克族虽然名义上是主体民族,但人口占比仅比俄罗斯族高一点点(42.7%比37.8%,更早的1959年甚至是30%比43%)。

对哈萨克斯坦来说,这是兹事体大的国策:这个新国家地广人稀,强邻环伺,因此不但需要提升人口总量,而且为了确保哈萨克族的主体民族地位,必须不断提升其人口占比。

办法有三:一是迫使俄罗斯人离开(如规定哈萨克语为官方语言,不懂哈语的俄罗斯人无法考公),1991年独立时全国还有1641万人,到1999年跌至低谷的1486万,主要就是因此;二是鼓励国外的哈萨克族回归;三是投入石油财富激励生育,当然,尤其是哈萨克族女性。

效果确实很明显:到1999年,哈萨克、俄罗斯两族人口占比已变为53.5%比29.9%,现在更达到了71%比15%的悬殊地步。原本低生育率的俄罗斯人大量离开,占比下降,全国平均的TFR自然也就上升了。

生育率在2001年达到低谷后,国内四大民族(哈萨克、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克)女性的生育率在大量补贴和优待政策之下,生育率也都止跌回升了。然而,在2021年达到最高点后,现在也处于缓慢下降中,预计再过一代人时间,也会低于2.1的人口更替水平。

哈萨克斯坦总和生育率2021年后也在下降中

由此可见,哈萨克斯坦人口政策的出发点和中国截然不同:它独立后一直苦于人少(现在也才刚突破2000万,想想看,它有270万平方公里,而166万平方公里的新疆都有2500多万人)、尤其是主体民族人少,也有钱投入,这些中国都全然不一样。至于它的做法,倒也没什么特别的,问题是中国能学吗?

分析这些,可能有的人已经觉得我太认真了,我当然也不是专家,但关键是王宪举作为中亚问题专家,为什么会问出那么离谱的问题?

在王宪举的那番话里,最可怕的是那句“她们怎么能够那么相信你们的话”,因为这意味着,在他的想法里,生育不是女性自主自愿的,而是管理者采取任何手段(无论是强制、诱使还是说服)来迫使她们去完成某个他人想要达成的目标,也就是说,虽然她们自己不情不愿,但还是要让她们“服服帖帖”地去做——不但是工具,还得是很听话的工具。

这种想法,渗透在管理者的思维里,所以才有那样的嘲讽:“35岁工作嫌老,60岁退休嫌早;1000万大学生嫌多,1000万新生儿嫌少。”人同样是人,但由于需要达成的目标不同,就显得这也不是,那也不是。

从现场照片来看,他提问的时候,旁边的人已经在发笑了,但在座的女学生无人抗议,不妨这么猜想:这位70岁的老专家大概长久以来这么说话惯了,因而压根没意识到自己哪里说得不对。

像他这么想的人可不在少数,其共同点是:他们在面对人口危机时,都只会去想“怎么把人变成听话的工具”,而很难去反思“把人工具化”本身就不对。

柳泽伯夫

2007年,日本厚生劳动省大臣柳泽伯夫在谈到令他头痛的少子化问题时说:“年龄在15岁至50岁间的妇女数量是固定的。正因为生育机器的数量和设备是固定的,我们能够要求她们的就是,每个人都尽最大努力。”

这番将女人比作“生育机器”的奇谈,为他招来了如潮的抨击,一再鞠躬谢罪。虽然这番话藐视女性,但在生活中据说却很怕老婆,他的夫人纪子事后接受采访时说:

那天,我从电视上听到他说女人是“生育机器”时,气得都快脑冲血。我们家有两个女儿,她们也都对爸爸的这些谈话感到生气。这个老头很不成器,虽是东京大学法学部毕业,但读的全是死书,说话经常不经大脑。他回家之后,我训了他一顿。我骂他:“你母亲生了你们兄弟8人,家庭贫困,可都一个个把你们带大,后来还操劳死了。你今天说这样的话,像人话吗?”

话又说回来,他在家全听我的。他也主张女人出外工作,必须能够独立自主。60岁那年,当我还在犹豫要不要执教时,他鼓励我不能放弃事业。他是一个体贴的丈夫,在我生小孩时,他陪我进产房。孩子小的时候,都是他在督促,他也是一个好爸爸。

一个看起来体贴的好丈夫、好爸爸,为什么也会这么说话不过大脑?因为他的思维就是如此:当他谈到人口问题时,想到的不是具体的人,而只是一串数字,此时对他来说,女性确实就只是“生育机器”,他只不过是不小心说了大实话罢了。

柳泽夫人还强调:“我绝对不是一台机器,机器没有记忆,也没有感情。如果说女人是机器,那么不就表示说,男人都在强迫机器生产?所有女人都不会愿意替有这样思想的男人生孩子!”

这话倒是说到了点子上:有的男人以为解决生育问题,只要想办法迫使女人“老老实实地、服服帖帖地生孩子”就完事了,但没有意识到,女性之所以不愿生,就是因为有这种想法的男人太多了!

很多人都觉得是现在的年轻人突然“不听话”了,但实际上,当生存环境压力太大时,这只不过是一种趋利避害的本能反应。

历史学者谌旭彬在《大宋繁华》中指出,“政治权力再强大,也只能间接催生,无法直接管控女性的子宫”,而“在传统农业社会,百姓生育子女的意愿是强是弱,主要取决于两个因素:一、民众当下的物质生活水准。二、现行制度下,生养孩子能否给家庭带来好处,孩子是否有好的未来。”

这样,当官府试图将负担按人头税转嫁给民众,原本生活已陷入困顿的民众自然会抑制生育意愿,因为哪怕只是为了减轻负担,他们也会选择少生乃至不生:

民众被人头税压榨苦了,又没有与官府正面博弈的能力,便只能逆向操作,以少生孩子,甚至主动杀子的方式减少人头税,以减轻自己的生存压力。

当下如果说有什么不一样,那就是年轻一代女性觉醒了,意识到在没有充分支持的情况下,生的孩子越多,自己的负担只会越重。谁愿意去做一件明知对自己不利的事?

不去想如何改善女性的处境、提供更多支持,创造一个生育友好型社会,只想着什么都不用让步,设法让对方听话就行,这样一厢情愿的想法,不知道是把对方当傻瓜,还是自己太傻瓜?

醒醒吧,妨碍年轻一代女性生育意愿的,不是她们自己,而恰是这种老顽固的念头。

作者简介

维舟,书评人、专栏作家。出版有散文集《大地上所有的河流》、小说《无岸之岛》、评论集《一只脚踏进后现代》。原载公号“维舟”平台原创文章均为作者授权微信首发,文章仅代表作者观点,与本平台无关。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号